更新:2025-07-07 23:40

首映:1966-05-16(法國) / 1966-10-05(美國)

年代:1966

時長:106分鐘

語言:英語

評分:7.9

觀看數:18048

熱播指數:65

來源網:三年在線觀看網

《第二生命》驚世駭俗的脫胎換骨

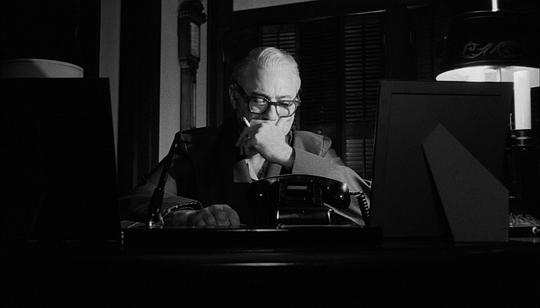

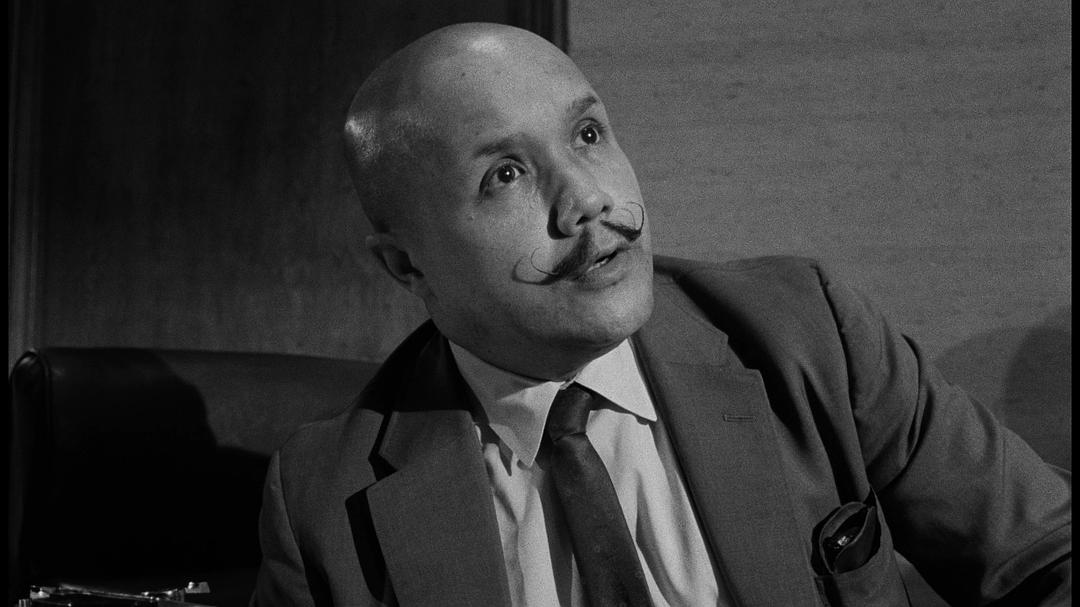

The final chapter of director John Frankenheimer’s paranoia trilogy (afterTHE MANCHURIAN CANDIDATE 1962 and SEVEN DAYS IN MAY 1964), SECONDS posits the possibility of a second chance to start one’s life with a clean slate, through proper plastic surgeries and a fake death, and our protagonist is a 51-year-old bank manager Arthur Hamilton (Randolph, cogently laying bare his ambivalence concerning the wacky proposition), who is consequentially, reborn as Tony Wilson (Hudso

這是20年代德國表現主義的延伸,是希區柯克60年拍攝《驚魂記》懸疑驚悚片后又一突破,是沿用41年奧遜威爾斯《公民凱恩》拍攝方法的嘗試,是約翰弗蘭克海默這個如教育家般導演36歲的作品。

如果我從上面三種角度談這部電影,這篇文章就淪為老生常談。

喜歡科幻的我,看到了幾乎完全紀實的表述方式,這種表述在科幻題材顯得獨特,因為電影里毫不掩飾生活的瑣碎、無奈。如果電影是“造夢”,那科幻就是更純粹地創造極致的夢,這部電影沒有造夢,甚至把我們要逃避的生活之苦更赤裸地揭露出來

天才的電影,需要第3次閱讀的電影。戰斗的電影。當然也是,政治的電影。

首先我得承認,當年弗蘭克海默的名片,滿洲候選人,而且也在百大電影名單當中,我就沒太看得懂。和當時美國冷戰的高峰有關,那種心里的屏障和被謀殺的恐懼感,在電影中呼之欲出。

弗蘭克海默總是在顛覆人們的常識。

比如在第二生命當中,每個人都接受的美國式生活,好好工作,好好掙錢,最后出人頭地,然后養老送終。在男主角與自己的夫人像老年人那樣的接吻之后,他已經徹底幻滅了。

當時美國就流行說

客觀的青春自由無罪。什么嬉皮精神成了消費社會的幫兇。消費社會從何而來?人。這一切的幫兇都只是人自身的各種欲望。與什么嬉皮精神無關別尬黑學幾個破詞匯凈亂扯污名化嬉皮精神。為了黑嬉皮什么都跟它硬扯上關系是吧。

劇情不夠連貫驚悚元素沒有完全不嚇人故事也無比簡單就是美國中年男子心理危機尋求青春與自由。整個片都在無病呻吟不作就不會死。一開始亞瑟沒有珍惜現有生活身在福中不知福真正改頭換面變成另一個人后又無比懷念希望回到從前的生活各種作最后又被弄死了

情節很緩慢的電影,在最后20分鐘揭示了主題:其實所謂第二次生命,所謂的重生,不過就是個幌子,其本質就是傳銷,你必須介紹新人(新有錢人)入伙(改變自己的人生),一旦證明你看出了本質,不合作,不介紹新人交錢改變人生,那么你就會被處理掉(當做另一新人的死的替身)。真該法制頻道循環播放這部電影,讓那些癡迷于傳銷的人都看看,反傳銷的最大利器。

《第二生命》驚世駭俗的脫胎換骨

轉載請注明網址: http://www.3wbaidu.net/zhonghe/vod-35803.html