更新:2025-07-09 02:53

首映:2006-12-29(中國大陸) / 2006-12-20(洛杉磯首映) / 2007-01-19(美國)

年代:2006

時長:125分鐘

語言:英語,漢語普通話,法語

評分:8.3

觀看數:45465

來源網:三年影院

《面紗》“最后死的卻是狗”

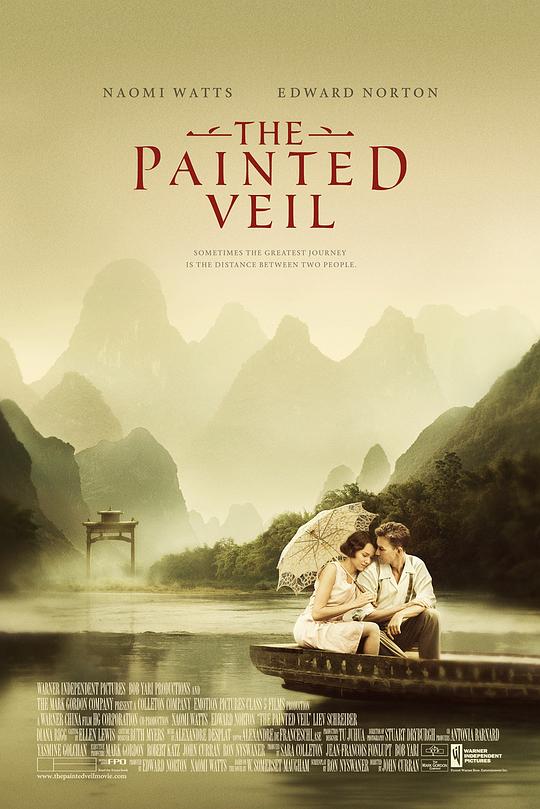

電影《面紗》講述20年代一對年輕的英國夫婦來到中國南方鄉村生活的故事,在湄潭府這美麗卻兇險的環境中,他們經歷了在其英國家鄉舒適生活中絕對無法想象和體驗的情感波瀾,并領悟到了愛的真諦,終于完成了因愛生恨到化干戈為玉帛的愛的升華。

故事以女主角吉蒂開篇,為了逃離20年代倫敦浮華卻又空虛的社交圈,也為了防止自己變成一位老姑娘,吉蒂接受了家人為她安排的沉默寡言的醫生沃特?費恩的求婚。費恩在把吉蒂帶到上海后,便迅速地投入到了他的細菌學研究中去。孤獨的吉蒂和迷人的已婚男子查理?唐森發生了婚外情,被羞辱的費恩為了報復,也為了振作自己的生活,費恩決定孤注一擲,帶著吉蒂遠走霍亂肆虐的偏遠城鎮。沃特從一塵不染的研究室走向了瘟疫流行的最前線,他慢慢地協助控制了當地的疫情。費恩在愛恨交加里冷漠地對待吉蒂,吉蒂則以懺悔的心態為費恩默默承受和嘗試新的生活,她開始在一家由法國修女主持的修道院兼醫院中做義工,并逐漸找回了生活的勇氣和意義。沃特和吉蒂終于可以互相敞開心扉,但就在他們解除冰凍日漸親密的同時

不難找到這樣的故事,迷失自我的人流落到異境中完成本性的回歸。這個異境,也許是一塊大陸、一個國家、一座城鎮、一個女人甚至迷失者自己。而這個異境,并非那塊大陸、那個國家、那座城鎮、那個女人或迷失者本身。它是一個抽象的、符號化的意象,對于人類而言,那些異鄉是母親的懷抱,是我們出生的地方,更像我們本該歸屬的家園。主人公要經歷的是,失意——流放——被療救——重生。

所以我覺得,《面紗》雖然延及中國,卻并非是真正的中國,而只是主人公的精神流放地,是他們找回迷失自我的載體與工具。看戲時不必去深究影片對中國背景的粗糙設計,那些吸鴉片的末世遺少、憤怒愚昧的中國百姓、桂北的青山綠水,看上去更像一種符號,一種可塑性很強、能夠恰好與人類心靈創傷相彌合的物質。西方人是富于冒險開拓精神的,他們曾經以一種并不值得驕傲的方式把世界連接起來,縱使現在,世界也在自覺不自覺地卷入他們的體系,然而這樣的西方,在精神上卻是孤寂的。他們的觸角伸展得太遠以至殖民統治形同自我流放,太過強勢以至喝彩者只有自己

在純文學領域,毛姆的小說被改編成電影的幾率在我看來很高了。其中〈劇院風情〉被改編成電影〈成為朱麗婭〉,是我最早接觸的。由英國男演員杰里米。艾恩斯和另個很面熟的演技派女演員對戲(好像就是主演那個美國麗人的),我仔細比較了電影和小說,發現很多臺詞和小說中的對話幾乎只字不差。毛姆的小說很會營造戲劇氣氛,無論是個人還是兩人甚至三人之間的糾葛,他總能有張有弛,調控有度。最厲害的是,他能用文字把一個人,一個女人,其細微或者驚人的蛻變過程展現的淋漓盡致。他駕馭人物內心活動的本領很高,他筆下的人物都很善于內省和發現,雖然還達不到妥斯托耶夫斯基的高度,至少也可以和一般的小說家劃開涇渭分明的界限了。他從不滿足把小說定位在談情說愛,花前月下之流。無論是〈劇院風情〉還是〈面紗〉,他的小說都能以個人私情為突破口,把主體升華到寬恕,生命,回歸等永恒命題上來。也正因為如此,毛姆輕松地跳出了平庸作家的圈子,一躍成為英國20世紀最受歡迎亦最有研究價值的小說家之一。

在比較匆忙的情況下看完了最近熱門的電影〈面紗〉

《面紗》“最后死的卻是狗”

轉載請注明網址: http://www.3wbaidu.net/zhonghe/vod-59416.html