在疫情期間觀看一部同樣是有關于疫情的電影,感覺很有意思,只不過這次卻是十年前的SARS。有關于SARS的印象我卻不是很深,只依稀記得大人們講人們會去買胡蘿卜干泡水喝,板藍根在那個時候也是一樣的火。

時至今日,我們依然會在疫情期間對咳嗽之類的事情談虎色變,甚至在我們知道死亡率已經低至比流感還要低的情況下。

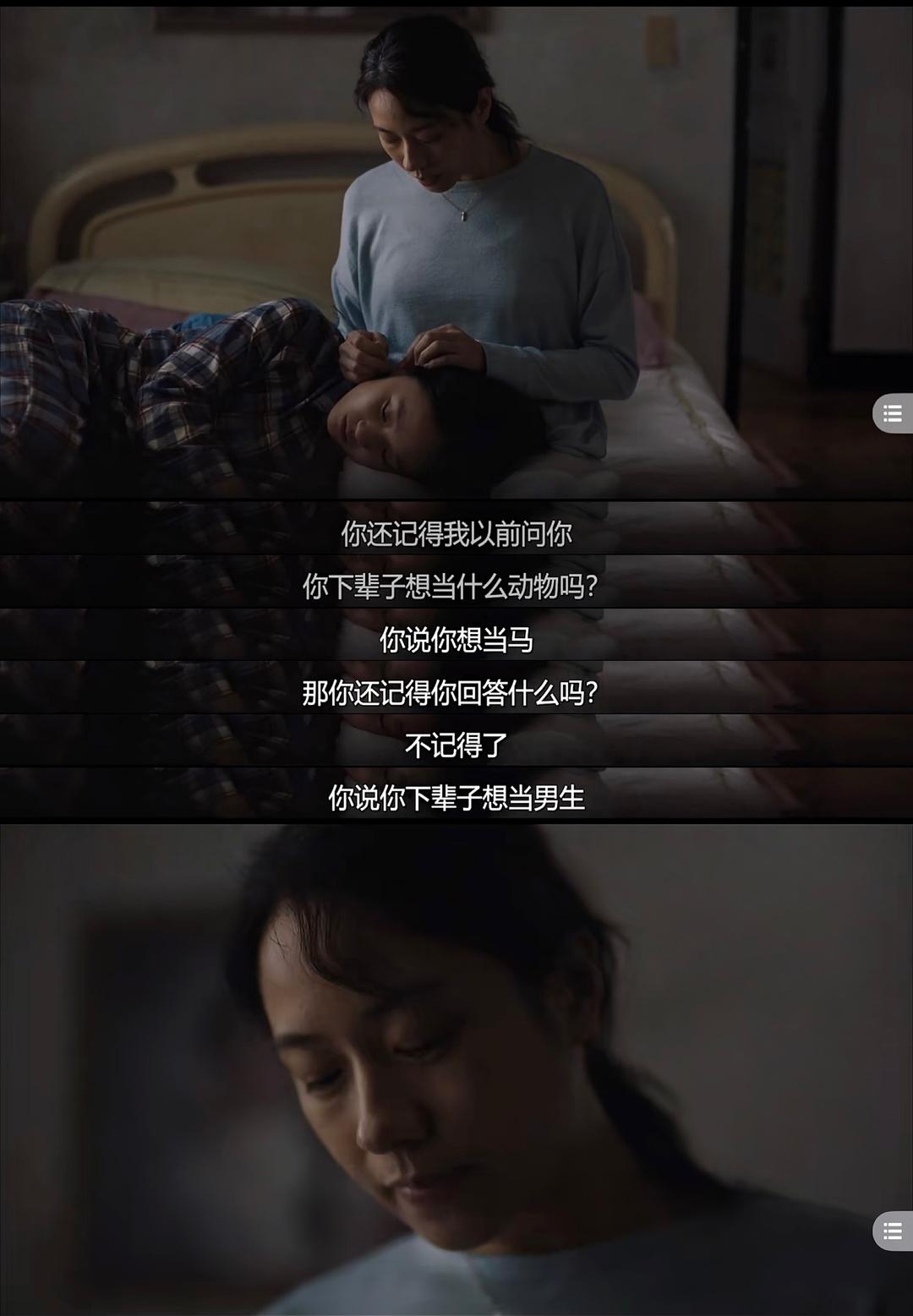

因為癌癥變得神經質和擔驚受怕的母親,難以適應環境渴望回到美國的姐姐,過早理解和思考死亡的妹妹,夾在中間強硬固執的丈夫,最終讓沖突爆發。

我們又是否都活在高壓之下呢。

渴望自由

生活就是一地雞毛。我也許就是那個梁芳儀,一樣的年齡,一樣的自私。而這些所謂自私、所謂叛逆,又怎么不是社會倫理規俗套在人身上的枷鎖?她體會不到癌癥患者的病痛,就像媽媽體會不到女兒在學校所面臨的困境和被打亂的價值準則。人沒法設身處地地成為另一個人、體認另一個人。除了影片角色的困境,還提到了身份的認同、中國傳統家庭的羈絆,即使是一心向往美國的媽媽、即使在家長會面前好一番宣言的媽媽,沒有人是孤島。片中小妹妹的心理刻畫很少,不知道六歲的她在這段日子里內心經歷了怎樣的波折

很多細節非常寫實,代入感很強:模仿家長簽字,討厭父母,一家人在一起嘰嘰喳喳,嘻嘻哈哈。芳儀這個小女孩很美,演的很好,特寫鏡頭一直懟著臉拍也沒有出戲的感覺。

影片根本矛盾還是在西方話語權的主導問題:一個從小被植入了西方文化的東方女孩離開西方回到東方而無法自洽,最終在家人的愛中找到歸屬。導演選擇的化解方式相對安全并且合乎后疫情時代的大眾需求:家人,親情,愛。

還想扯出很多問題,但我懶得敲字了,就到這吧。

總之吧,值得一看,哪怕只是想聽一會綿軟的臺灣腔。

“美國女孩”寫著寫著字數超了

轉載請注明網址: http://www.3wbaidu.net/zhonghe/vod-1770.html