更新:2025-07-08 20:33

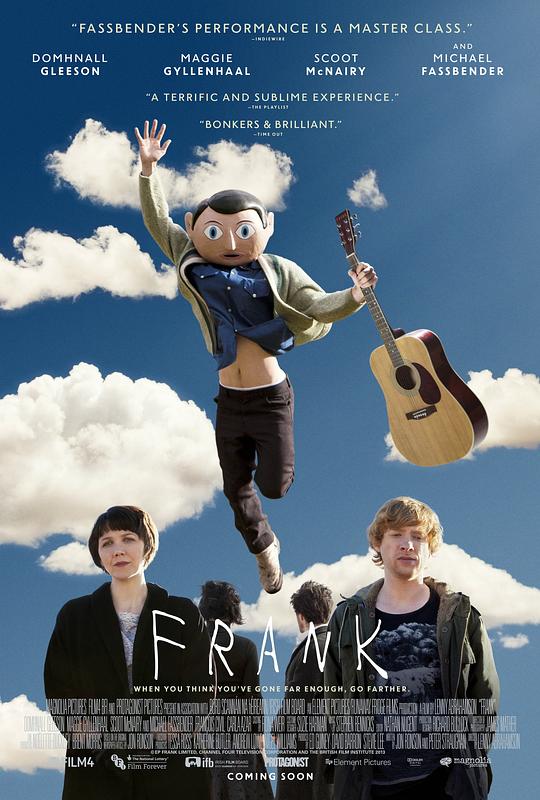

首映:2014-01-17(圣丹斯電影節) / 2014-05-09(英國/愛爾蘭)

年代:2014

時長:95分鐘

語言:英語,法語,德語

評分:7.9

觀看數:39198

來源網:三年片大全網

《弗蘭克》一個關于“瘋子”和“正常”的故事(有劇透)

Jon真是個無辜年輕人。 他只是沒意識到自己的才華有限,一直做著“偉大”的夢。在這條尚未醒過來的青春路上,他投入了一年的時間,花掉了爺爺留給他的全部財產,陪這只奇怪的樂隊在森林里呆了整整一年,最后,不僅被樂隊成員捅了一刀,還要背上傷害frank的負名,挨觀影者的罵。

在我看來,真正可愛的也許是jon,他的努力更接近于凡人,睡在輕盈的夢想里,雖然少了一點自知之明,但至少不顧一切地投入過。

如果認真梳理這部電影,就會發現前后離開了三位鍵盤手似乎有些共同點。帶著frank面具上吊的那一位和jon一起彈過小音樂,自嘲到才華有限。他們只能在幕后扮演一個樂隊保姆。當樂隊完成專輯的那一刻,鍵盤手一號大哥失落的眼神,在鏡頭的移動中逐步放大。在我理解,落寞的他謀殺的是自己的音樂夢罷了。(把那個幻想成為frank的夢吊在樹上)

這部電影之所以叫我喜歡,重點還是它努力擺脫了成功學的套路,沒讓樂隊登臺,沒讓人們瘋狂,沒有聚光燈。導演溫柔地敲碎frank的紙質腦殼,讓你看到他的淚痕。樂隊要重新回到小角落里,而jon穿過高架橋

這部令人心碎的音樂電影想讓我們看到很多東西。我們看得到音樂人對聽眾數量的愛與恨,看得到大眾與小眾的壁壘,看得到純真如何被現實碰碎,也看到了音樂與音樂人之間的彼此依附....

至於我,我看到的,是臉色。

亞里斯多德曾謂:「即使把世界上最美麗的顏色擺在面前,人類還是對最平凡的臉孔更感興趣」。在擁抱藝術模仿論的亞氏看來,人對人的好奇遠勝其他的一切,觀看他人臉孔的表情這件行為本身就足以成立遺憾與滿足;遺憾與滿足是藝術的基礎,因此,最美好的藝術就是最多臉孔表情的藝術--悲劇。從亞氏以至西方古典文明中,悲劇被視為最高級的藝術,與人的臉孔表情密不可分。

然而,音樂呢?音樂最不包含的就是臉孔。

在電影裏,麥克法斯賓達(Michael Fassbender )飾演的主人翁法蘭克戴著一顆大頭套,十幾年來不管搞樂團還是過生活都沒拿掉,沒人知道他臉孔長怎樣,當然也就沒人能看著他的表情。他與他的樂團都對這頭套不以為意,這支樂團搞得是實驗音樂,是小眾的聲音,是自我滿足便矣的迴響。他們錄音卻不想發行,自然沒有客群

最近腦子里一直出現的聲音是:請尊重任何一個人的生活,請不要妄加評論揣測。

本片亦如此。

并不覺得這是一部描述怪胎的電影,也不覺得是在嘲諷普通人的想法在天生怪才面前從頭到尾都是一坨屎。只是不同的人,他從出生到此刻,基因、時間刻畫在他的身上的每一刀塑成了現在的樣子,frank的真實面孔到底是什么樣又有什么重要,從他身上看到的喜怒哀樂一樣不少。

生命狀態相似的人會自然而然走到一起,而無需過分的相互妥協。反之則只剩無窮的痛苦和不斷搞砸的事件,要么強迫別人,要么委屈自己。

但若兩個差異極大的人被迫存在在同一空間時怎么辦?我們的家庭、學校、單位、社會無不如此,大概最好的方式就是彼此尊重留給對方足夠的空間,只要在不損害別人的情況下,請允許別人的“不同”,并坦然去面對。這里包括與鄙視鏈下端的不同,也包括與鄙視鏈上端的不同。

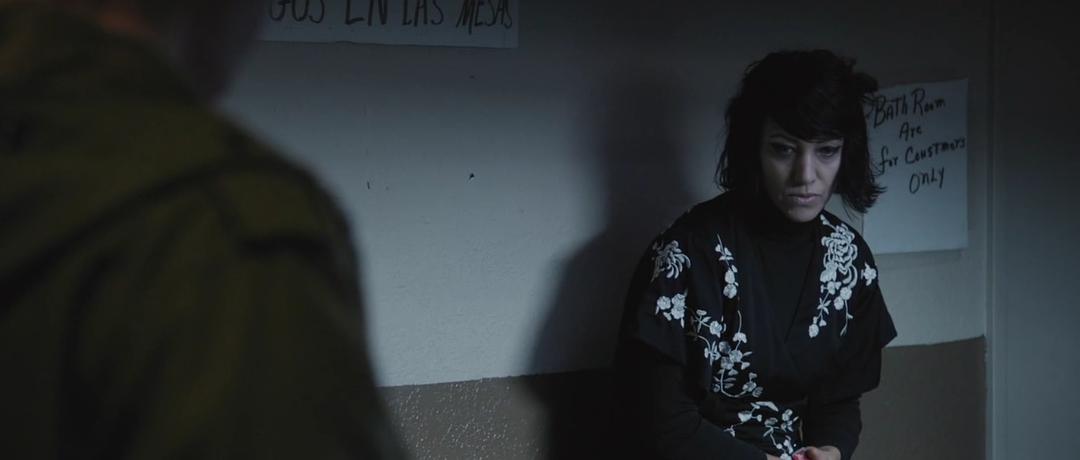

所以Jon不該強迫其他人去適應普通的觀眾,同樣Clara因為Jon是普通人而瞧不起他也沒意義,起碼人家還幫你們交房租呢。

很不幸的是,他們當中似乎除了Frank

生命中持續性的喪的時候 就是高一下學期 和大二的暑假 全都是覺得孤獨得要死還拒絕別人的靠近 現在我算是不喪嗎 但偶爾還是會有那種感覺 想把自己藏起來 或者變成透明人 不需要跟別人說話 別人也別想理我 可偏偏我不能獨處 同學 父母 朋友 我總要見 我想遠離認識我的人 這樣我走在路上不需要戴眼鏡也不怕沒認出來誰別人會以為我懶得搭理他

影片落幕,有一些失落

難過,并不是因為在角色身上找到了自己的影子然后同病相憐,觀影時我并沒有把自己想成是Frank,也不是Jon或者其他人,我是一個旁觀者,就旁觀者聽來,Frank一伙的音樂令人難以忍受,他們很多的創作甚至不能被稱之為音樂,我不覺得有人會打心眼里覺得那音樂好聽,當然你硬要說是曲高和寡我也只能攤手。

看他們在空曠無人的郊外搞創作還是無比歡樂的,看著Frank在田間撒歡心情也是由衷的放松,對了有一個鏡頭是他們在雪地里盡情的奔跑,摔倒,然后小雪球拍在木頭腦袋上,那一連串場景的背景音樂同時也是下一個鏡頭里他們演奏的橋段,每一個聲音都能跟動作合拍,也許導演是想告訴我們那才是他們音樂的正確打開方式,你的腦洞要能夠把他們音樂里每一個單獨的聲音都聯系上具體的動作或場景你才可能去理解,去欣賞,如果你說的曲高和寡是這個意思那我確實服了,我真的沒有這樣的腦洞。

我難過的是脫俗如Frank者,當聽Jon說網上有20000+的人關注他們時,表現出的竟是欣喜,哦是的,那一刻我知道他其實是希望別人喜歡自己的

比較經典的英式文藝電影,連Gleeson的頭型都有點熟悉。

一部以樂隊為主角的電影,能體會樂隊追求“超感”境界而略顯奇怪的行為,但是其中最正常的Jon卻是最格格不入的那個。他仰慕Frank,希望了解Frank并成為他最信任和親近的人。在追逐自己夢想的路上一意孤行,卻把整個樂隊拆得七零八落。

這也讓人思考,究竟什么是正常?什么才是不正常?像Clara那樣不愿被別人喜愛的樂隊就是錯的嗎?

最后,Frank回歸,Jon出走。他沒有按照預想的那樣取得“成功”,但是樂隊重圓。這是一個故事的結束,卻又像回到了開始。

《弗蘭克》一個關于“瘋子”和“正常”的故事(有劇透)

轉載請注明網址: http://www.3wbaidu.net/zhonghe/vod-11904.html