觀看量:31629

時代的悲喜總是想通,我不覺得好笑——《安全至下》的觀后感

默片是電影藝術的根基。一切關于表演的零零總總都起源于此……但不幸的是,也正因為此,表演極大的束縛了電影藝術的創新之路。仿佛,表演即電影。

但,絕非如此。

默片主要依靠動作來吸引觀者的注意。沒有動作而只有解說的默片不會“成功”,而且也沒有這樣的默片。于是,動作以及動作背后的動機和情節,一道成為了那個時代電影的基本構成要素,沒有動作,就沒有電影。因為我們無法設想靜止不動的畫面或只有聲音(當然還沒有)的畫面如何抓住觀者的注意。因此,說默片只能通過動作來表現,不僅不是問題反而是順理成章的真理。以卓別林為代表的默片明星無一例外都是早期的動作明星。因此,真正在推動著默片情節發展的絕不是故事本身,而是動作;是那些或滑稽或驚險的動作在推動著人們繼續看下去。與手舞足蹈的屏幕上的人物形象相比,情節反而不那么重要。

這個影片就是這種類型的代表之一……可惜的是,所有的默片都未曾“發現聲音”——按布列松的話來說——而是把焦點和全部的注意力,都放在活動著的演員身上。

哈羅德·勞埃德,上個世紀二、三十年代與卓別林齊名的喜劇大師。他們幾乎有著相同的命運,起于默片的酣暢淋漓,失于有聲片的捉襟見肘。其實,乃緣于觀眾習慣性使然,先入為主的定式,是對他們的軟殺傷。其實,從他后來拍攝的有聲片來看,他一樣的努力一樣的搞笑,只是其中的對話削弱了他們的感染力和爆發力。觀眾覺得他們落伍了。挑剔的人們更樂意看詹姆斯·卡格尼的黑色電影。

常說時光無情,近百年后,反而哈羅德的電影越來越引起人們的興趣。世界上好多電影人專注于對他喜劇生涯的研究

默劇因少了語言對白,而黑白膠片也會因機位停留過久而顯得乏味。這對于現代觀影者和影片來說,都是一個考驗。

還好,《安全至下》做到了,僅開篇幾個鏡頭,“和戀人隔著柵欄告別”及背景中出現的繩索,巧妙的在觀眾心中進行了“悲劇”的潛意識建構,隨著畫面轉換到大場景的群像,讓觀眾意識到這是在火車站的送別,“潛意識的恐懼解除”觀眾發笑。

這個喜劇技巧即便在今天也稱得上巧妙,在去年的電影《受益人》的開場一幕種你甚至也能看到這樣的影子。

第二個讓我感到設計巧妙的鏡頭是羅伊德拿到第一筆工資

哈羅德·勞埃德訪談錄

Lloyd先生,每當你要開拍電影,你是怎么著手運行的?你手頭有什么樣的編劇?你的創意一般從哪里來?你又怎么把創意轉化到制作中去呢?

至于編劇,其實那時候我們不稱他們是編劇,叫創意男(idea man)或者笑料男(gag man)。那時候沒有對白。完全是生意經,喜劇的生意,這是第一位的。我下面有一班寫手,三個人,有時七八個。給他們很高薪水,周薪起碼是800美元。那年頭我們也不用劇本,我們從一個創意出發,一點點去豐富它。我把所有創意男召集到一個房間里,大家關起門來討論,我早上或者傍晚會去一趟,他們把想出來的創意一個個拋給我,征詢我的意見,我就一個個判斷創意是否合用,是否正好能夠用在拍的片子上。然后我把這批笑料男分出去單獨工作,兩個人搭檔,或者幾個小組,每天回來交給我一條創意。也許有的提議不是格外的好,但我們可以群策群力,來集中加工它。

這些創意都是具體的笑料(gag)嗎?還是別的什么?

幾乎都是笑料,但不要忘了一開始我們已經有個故事。笑料是最重要的,故事其次。

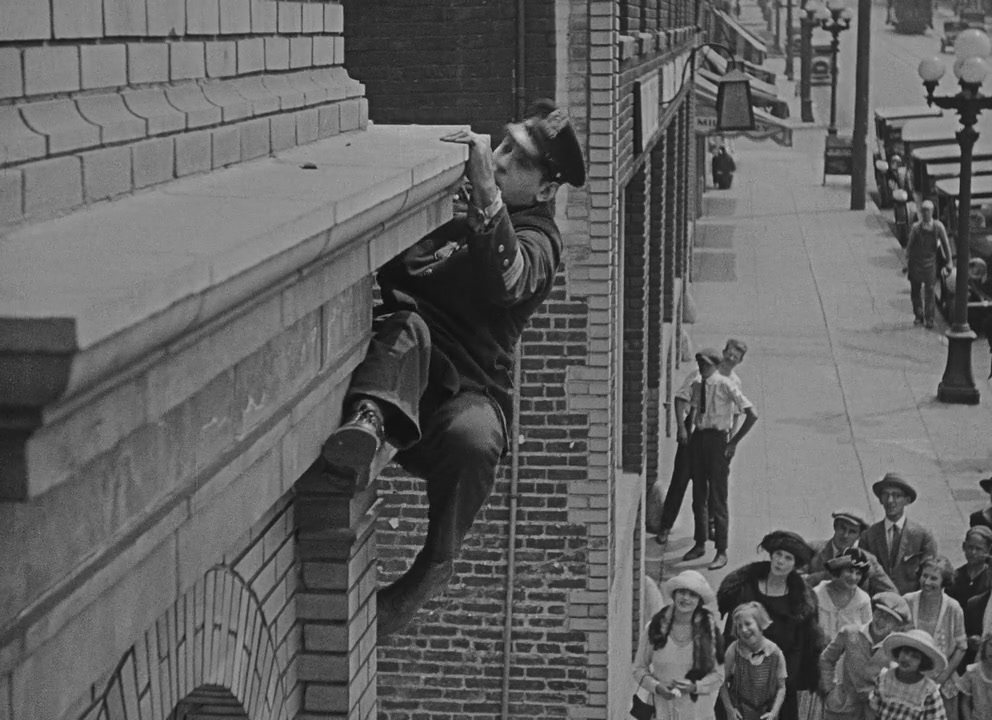

在本片中,羅依德扮演一名百貨公司的店員。該公司為了商業宣傳,請了一位特技演員前來表演從樓下爬到大樓屋頂的絕技,不料那位特技演員途中與交通警員發生了糾紛而無法趕到。百貨公司為了向圍觀的群眾有所交代,只好由羅依德權充演員,在眾目睽睽之下表演特技。

希區柯克曾經說過,默片的問題在于畫面中演員張開嘴說話卻沒有聲音發出。言下之意,除了這一點技術缺失外,他看不出有聲時代能給電影帶來多少本質性的突破。我們姑且將其中的歷史局限性放在一邊不談,如果返回頭仔細重溫默片時代喜劇經典,確實會發覺大師所言并非沒有道理。聲音的確從某種程度上制約了后輩電影從業者在創作上想象空間。前段時間瘋看基頓有這種感受,最近再看此片依然如此。

《最后安全》一開場便是本人最愛的那種“利用鏡頭的特定位置用創造相似性”喜劇手法。初始畫面上是隔著鐵窗的傷感作別的青年男女,遠景中是一個繩套。這些東西與一個疑似神父的人物組合在一起,使你不馬上想到“執行死刑”都很困難。可出人意料的是,鏡頭一轉來到了鐵窗另外一側,原來是眾人在火車站送站。那繩套不過是站務人員和火車司機間傳遞信號用的工具。這一完美段落的唯一瑕疵可能是,當時的火車站真有那么像絞刑繩套的工具嗎?哈哈,無論如何,如此單純通過鏡頭位置構建的奇思妙想,在話嘮式的現代喜劇電影里幾乎再也見不到了。

時代的悲喜總是想通,我不覺得好笑——《安全至下》的觀后感

轉載請注明網址: http://www.3wbaidu.net/zhonghe/vod-30830.html