一家四口,每天過的日常生活,回家,吃飯,出門,看似平凡,但卻是平凡的幸福,需要付出努力才能保守得住的啊;

我們每個人都有能力,輕而易舉地毀掉它,但是最后我們居然沒有把它毀掉……這是多么不容易的事啊;

就像這個片子里面,任何一個人的一個舉動,老爸老媽的沖動自殺、哥哥的參軍、弟弟的入獄……都有可能永遠地毀掉這個小小的四口之家的平靜生活。但是影片的最后,神奇的導演之手,將他們一一都拉了回來,拉回了人生的正常道路,于是正常的生活場景再度上演……

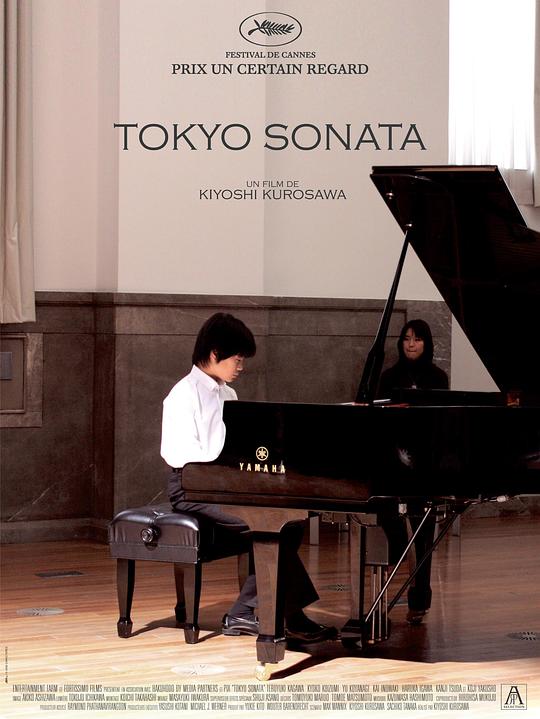

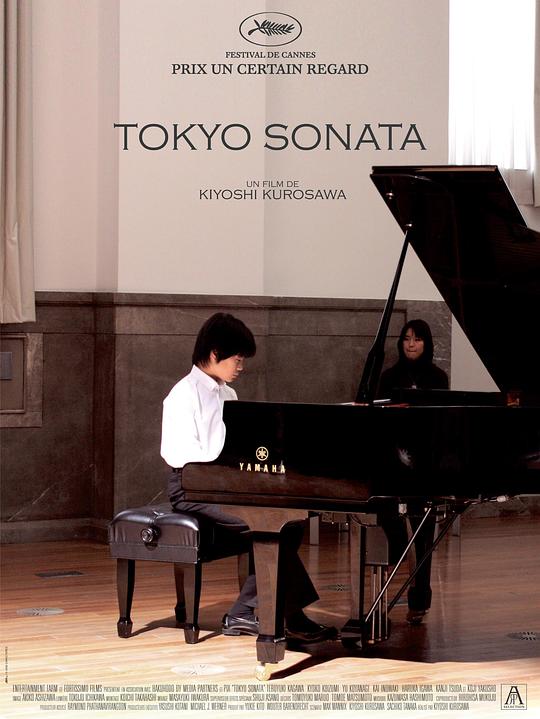

回想起來,其實這是多么不容易的事啊。剛剛看到接近結局的時候,心里想著,難道這真的是一個悲劇么?心里還有些郁悶。看到后來的結果,的確輕松了不少,不過想的也很多……另外,結尾的鋼琴,的確是很好聽啊,美好而略帶虛幻的結局

也許是金融危機的緣故,Criterion Collection和Master of Cinema的選片標準都產生了一定范圍內的動搖,一些年份更接近當下的甚至直接是今年的各大電影節獲獎作品,都被編上了原本必須奉為電影圣經才能擁有的序號,如此也好,觀眾能領略到一些現代感(非現代主義之“現代”)更強的藝術電影,而不再是悶片。CC選擇大衛.芬奇的《本杰明.巴頓奇事》,MOC選擇杜琪峰的《神探》,或者這次的黑澤清《東京奏鳴曲》,在我看來都是不錯的嘗試——事實上,這些影片的制作水準和技術影像效果毋庸置疑,更重要的是,關乎電影本體的藝術成就,抑或人文關懷,已經先于歷史的陳釀而散發了初香,看得人聲淚俱下。

《東京奏鳴曲》是一部典型的父權電影,影片從頭至尾卻都浸潤在一種格調平淡的壓抑中,即使結尾時浮現出的看似大團圓,也被一個全景的固定長鏡頭籠罩著,讓人被流露出來的那一絲溫暖所挾持,揮之不去的苦悶。這種壓抑的觀感,頗讓人想起小津安二郎對鏡頭獨到的處理方式——的確,在處理家庭矛盾時導演黑澤清往往直接擷取了小津式的構圖法

片中至少有三個地方提到中國,先是男主角因為公司總務部被遷到了大連,于是被裁,這才帶出后面的整個劇情;緊接著公司來了個中國員工,同事說用同樣的工資可以請三到四個中國人;后來男主角在家里面正在看的電視,播放的節目講的是關于中國的資源,煤炭產量世界第一之類。

因為整個片子的一個主題就是表現日本的經濟困境,接二連三提到中國,可以表明導演認為困境與中國的發展是有一定關系的。想必在普通日本人中,被中國威脅的感覺還是有的,可他們很少會游行反中國吧。我們搶了人家的飯碗,干嘛卻總覺得自己是受害者呢?

說回電影。暫且認為電影對日本社會現狀是如實表現的,大量專業人士失業,長期找不到工作,怕被家里人發現,整天在外游逛,還要制造自己很忙的假象,甚至有人為此自殺。看到有網友評論說不理解,不就是失個業么,家里還算過得不錯嘛,再怎樣也還有政府救濟和失業保險嘛,怎么就要搞得這么慘,這讓中國的幾億窮人情何以堪?

我倒是能夠理解,失業帶來的不僅是生存問題,頂要緊的其實是尊嚴的危機,特別是對于一個家庭的男主人而言

黑澤清作為日本電影驚悚界的旗幟性人物,曾經創作出《X圣治》《超凡神樹》等經典驚悚名作,享譽國內外電影界。但出人意料的是,這次黑澤清的新作品顛覆了自我,選擇了家庭作為主要題材,更以“東京”為開頭的題目作為片名。在日本電影界有一個潛規則,凡是以東京開頭的電影,基本都屬于“小津系列”作品:從默片時期的《東京宿曲》到巔峰時期的《東京物語》再到市川隼拜啟小津的《東京夜曲》。這些作品無不都已家庭為背景展開話題。這次黑澤清的《東京奏鳴曲》不僅選擇了和小津一樣的家庭題材,連影片中的部分鏡頭也存在著小津的影子。也許是妻子的重病讓黑澤清認識到了家庭的重要性。一個家庭的起伏可以映射出整個社會的風貌:中國職員的“侵入”所造成的失業危機;校園欺負事件的日益嚴重;兩代人之間的鴻溝越來越深。。。在21世紀在東京,黑澤清用其獨到的視角將新世紀的“東京物語”展現給了觀眾,影片上映后獲得了一致的好評,并為日本獲得了事隔多年的戛納“一種單元”的評委會特別獎。

拜啟,小津安二郎?

照之開始,《東京奏鳴曲》

轉載請注明網址: http://www.3wbaidu.net/zhonghe/vod-11242.html