觀看量:48990

《喬瓦尼之島》忍所難忍 耐所難耐

我相信這部動畫是好的, 是正能量的, 是鼓舞人心的, 所以給了力薦。 但我懷疑它的目的性, 原因只有一個。

懷疑是進步的動力, 相信一件事情如果不去推敲它的可信度, 那就是盲目。 世界和平是所有人的希望, 但如果只有畫餅充饑的理想, 說白了就是白日夢, 花瓶一般的夢想。 這也是為什么世界小姐最大的理念就是“我希望世界和平”。 世界級的花瓶——世界和平

虛幻的事物總是美好的, 因為它剔除了人們對現實的恐懼。 我相信人是美好的, 但那是我的虛幻。 也因為我生活在美國, 接觸大多數的社會理想就是獨立精神。 獨立精神不僅僅指的是一個成年孩子成長后就必須離開家庭然后老死不相往來。 在美國中部生活著最傳統的美國人(PS:問題是什么是美國人?這些傳統大多是歐洲習俗。)他們不受現代科技影響甚至排斥,往往使用自給自足的生活制度。 我相信他們是和平的, 前提是他們有保護自我的能力。 慶幸的是他們生活在美國中部, 同時還是白人, 有房有地有家庭, 三有加一超級保護傘。 他們需要對和平表示懷疑嗎? 或許他們連和平是什么都有可能很模糊

《喬瓦尼之島》是今年日本沖擊奧斯卡最佳動畫片的作品,選取了一個我國人民極為敏感的主題:表現二戰給日本平民帶來的創傷。不過,即便對日本仇恨之極并想“殺光日本人”的觀眾,也很難對片中這群日本人生出仇恨。色丹島島民一輩子居住在四面環海的偏遠北方,連日本本土的模樣都未見過,沒有經歷過戰爭,甚至不知戰爭為何物,卻在整個國家戰敗后身不由己淪為需要償付代價的同族。影片將他們表現為一群置身事外者,生活中只有海水、沙灘、漁船、炊煙、原野、溪流,他們對外界的認知頗為可笑,比如美國人來了要強搶民女,蘇聯人都是徒手殺熊的毛子。在廣播里聽到天皇的戰敗宣言,文縐縐的用詞,加上信號斷斷續續,使他們交頭接耳表示不明白。他們中的大部分與文明世界脫節,孩子們心目中的圣物——代表著當時文明運送工具的火車,無法抵達這個被遺忘的島嶼。

身在童年的純平和寬太,又和成年人隔了一層,越發沉浸在自己的小天地里,對國恨家仇不加理睬,也毫無概念。孩子的世界宛如天堂,生活中滿是取之不盡的明媚陽光、和煦海風、原野間的撲蝶和懸崖邊的掏蛋

一部講自己國家被侵略的戰爭片,通篇里沒有宏大的戰斗沖鋒,僅有的幾個戰斗場面也都是幾束光幾聲槍,這里的敵人并非窮兇極惡,連個槍殺都看不到,若男主弟弟的死因歸咎給敵人最能引起憤恨,但這里的劇情安排卻是因為他們自己造成的,影片并沒有強烈的控訴仇恨,而是將仇恨隱藏在背面,正面是被戰爭影響到的普通生活,自己國家的孩子們和敵人的孩子玩得很開心,卻因為戰時安排而分離,年少相遇,直到白發再回來,斯人卻已逝,這樣的悲傷也讓人唏噓,影片將重心放在一個普通家庭中的普通孩子視角中

如果放下意識形態和歷史態度的話,《喬瓦尼之島》是一部尚屬中肯的戰后反思動畫電影。雖然不可能達到《螢火蟲之墓》的高度,但在選材和設計上仍有亮點。

可惜這是一件很難的事情。

《喬瓦尼之島》是日本音樂事業者協會創立50周年的紀念作品。為什么一個音樂人協會的紀念作品要選擇北方四島來做話題,在這個時間點上,不能不認為是有些曖昧的。

本片的故事是很常見的以小見大:戰敗后俄國進駐北方四島之一的色丹島,地方住民和外國士兵及家屬之間的沖突與異見在前半部分占據了主要的成分。后半部分是流離失所+便當大派送,到兄弟生死離別為結。尾聲則是老年的主人公在夫人的陪伴下回到島上,尋找遺失的記憶。

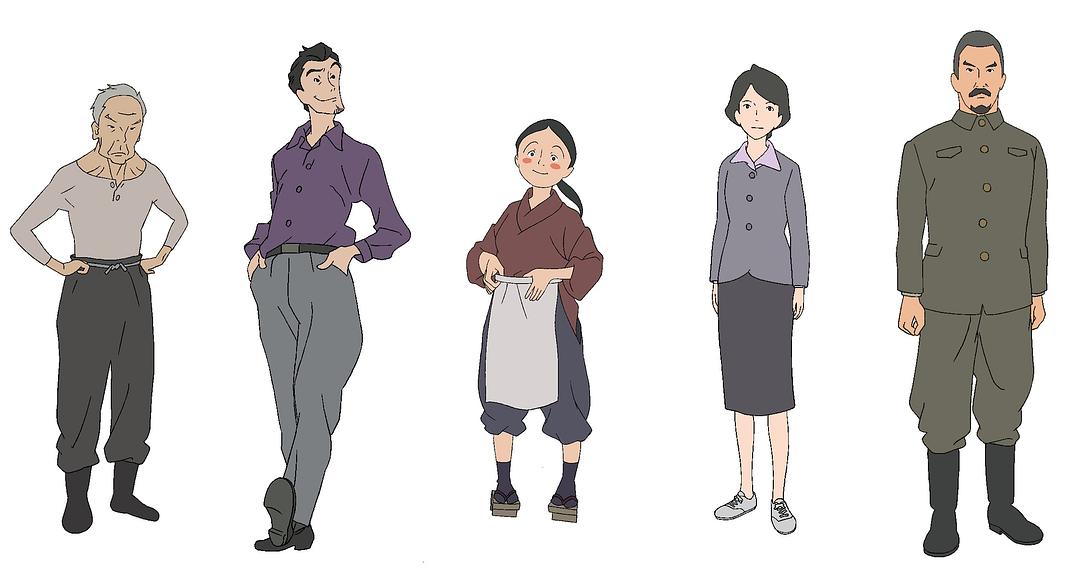

可以說,全片的戲劇結構相當簡單,也盡量避免了過于制作者主觀性的表達,聚焦于具體事例,而不是概括性的總結。角色設計鮮明突出,同時和時代背景的契合度相當之高。

但作為二戰的發起者和戰敗者,日本社會至今仍然僅僅停留在一個戰后受害者的角度去進行反思,不得不說是一件很奇怪的事情。

電影的主題是什么?個人覺得,不是愛情,也不是親情,而是一句話:“戰爭已經結束了”,男主和女主之間的悲劇是什么造成的?是那套戰爭時代的思維,是對身邊人的懷疑,是對敵人的恐懼。戰爭已經結束了,曾經的敵人,不是傳言中的惡棍,而是一群能跟鄰居一起跳舞的普通人,傳言中兇惡獄卒,也不過是一群會給小孩子零食的普通人。

戰爭,讓人患得患失,民族主義,讓人保守排外,戰爭的宣傳,讓人恐懼害怕。戰爭讓人的生活中只剩戰爭,思想中只有敵對。然而事實呢?敵人也是人,他們也有感情,也有生活

《喬瓦尼之島》忍所難忍 耐所難耐

轉載請注明網址: http://www.3wbaidu.net/zhonghe/vod-28684.html