電影的開篇始于一個室內長鏡頭,這個鏡頭拍得挺漂亮,從窗邊開始至窗邊結束,鏡頭掃過一排排藥瓶,向觀眾預示了一種“困境”;影片的最后終于一個室外全景鏡頭,鏡頭里的畫面清新祥和,意味著劇中人在經歷多種矛盾沖突和自我掙扎后達成了最終的和解與釋然。

《馬文的房間》所取的題材并不新鮮,卻完全跳出了一般有關疾病和死亡影片可能會走的爛俗、煽情的套路,取而代之是輕松平和的基調和情緒的隱忍克制。客觀地說這片子拍得不錯但是卻不夠好,除卻一些頗為動人的時刻,影片整體上關于人物情感的交流治愈的簡單急躁拼湊式處理則暴露了導演的有心無力。

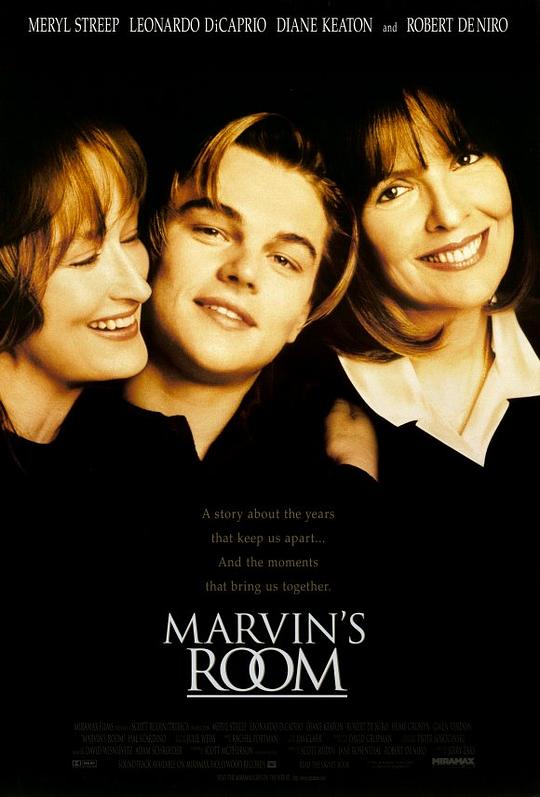

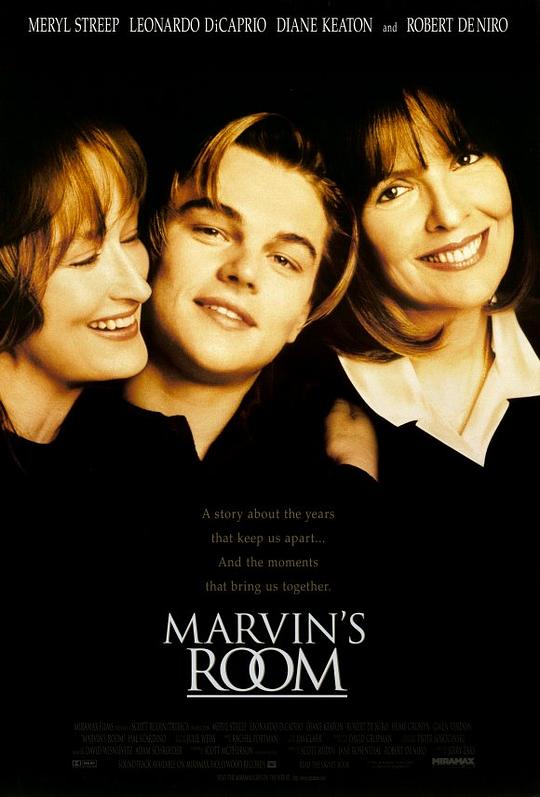

想來年輕時候的萊昂納多運氣真的不賴,在《男孩的生活》里與偉大的羅伯特德尼羅演對戲后不久便在這部電影里又迎來了另外兩位老戲骨——梅麗爾斯特里普和黛安基頓(此次德尼羅這老頭只是打了個醬油)——對于她們的演技實力自不用多說,都屬于影后級別的頂級演員。

據說在這部電影開拍之前片方曾拒絕使用黛安基頓,然而梅姨卻點名非要她不可,否則辭演

是看心理學書推薦來的,放在發展那一章,所以全程比較關心小李子所扮演的叛逆少年的發展

從開頭的縱火,只留下了父親的照片,說明他很恨媽媽,而為什么恨呢,從后面的劇情可以看出,是由于媽媽的管教方式,兩人疏于溝通,以及把爸爸的離開歸于媽媽

這個孩子性格很鮮明,也很簡單,這個階段的孩子最想證明自己,也最愛面子,也最無知無畏,所以他敢放火,所以他向阿姨吹噓,所以他酷酷地桀驁不馴,所以他隱瞞自己害怕做腰穿的事實

但其實他也最需要關心,最需要交流,最需要引導,最需要鼓勵,最需要包容

和很多人一樣,觀影動機完全是因為cast——女神戴安·基頓,梅姨,鮮肉時期的小李子,羅伯特德尼羅。這部電影知名度低、拿獎少、評分低(豆瓣7.7,IMDB6.7),不難推測,編劇和導演太平庸,演員是無力回天的。

但真真觀影后我發現并非如此,影片的結構算是中規中矩,不驚艷但不拖沓,沒有高峰體驗,但不難受。鏡頭語言也特別老實,這就是庸才的吃飯方式啊,盡量把舞臺交給一干演員。

但與此同時,盡管結構不出彩,影片的臺詞以及細節都非常有趣。

以開場貝絲看病為例,前臺告訴貝絲蘇大夫不在,要找華大夫時,貝絲一臉疑惑,鏡頭立刻給到了前臺寫給華大夫的辭職信:「Dr. Wally, I quite.」德尼羅飾演的華大夫(這翻譯)先是叫錯名字,后是找不到橡皮管,給人十分不靠譜的感覺。一句「通常都是蘇大夫看病,但我在病理方面非常擅長」讓人哭笑不得。貝絲談到蘇大夫時,說他給露西姨媽裝的電子麻醉器,很有效地緩解了她的背痛——只要在疼的時候按一下。但是弊端是開車車庫門的時候也會觸發麻醉器。抖包袱的節奏感不疾不徐,又各種戲謔譏諷,配上戴安·基頓

【馬文的房間】讓人靜下心來的樸素家庭劇

轉載請注明網址: http://www.3wbaidu.net/zhonghe/vod-14829.html