呵呵,其實不用多說什么。光是看到在96年的時候香港能夠在市場推出一部關于Gay的電影,而且還是有名氣的演員兼直接剖析中年Gay所處的困境及其內心世界。

不太會寫影評,但是光這個先進性以及其意義,我想怎么都值得五星。

不過看了這片再反觀近年,似乎在這方面是退步了,雖然是有了游行,相關的報道也有。但是給人的感覺還是不行。

當然,至少比內地好多了。

在我印象中,97是香港回歸,是張國榮在演唱會上穿紅色高跟鞋顛倒眾生,以《月亮代表我的心》向世界宣告和唐先生的愛情,是在王家衛的《春光乍泄》里,和梁朝偉留下經典佳作。

那時的港臺是進步還是保守啊?張國榮00年的演唱會被媒體攻擊,金馬獎上又被傻叉主持人羞辱,香港的保守勢力一直頗具聲勢在打擊同志群體。如今隔壁臺灣都婚姻平權了,香江好像完全沒有合法化的跡象。前兩天看淡藍的公眾號說一個香港的同志綜藝要夭折,我還覺得非常可惜(里面的帥哥非常多)。

不說97年了。

這部電影的態度是自由的

昨天和好久沒有碰上的好友面條瞎聊,互相推薦了很多電影看,簡直有點看不過來了。后來自己再從這個電影鏈接到那個電影,怎么就看到了1998年的電影《基佬四十》,一口氣看完了。

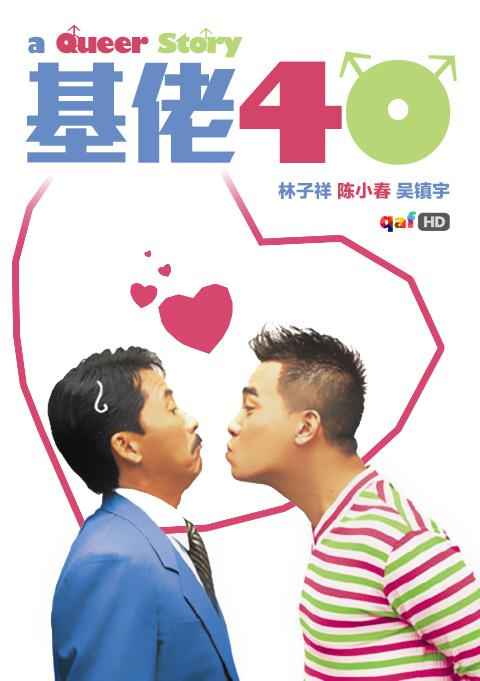

電影的主角是林子祥和陳小春,一對gay couple,林子祥是一個沉穩內向的基佬,婚姻問題調解員性質的工作,小春是個發廊老板,典型的gay樣,很好玩,有點任性。故事不復雜,涉及的也是大家通常都了解的那些同志的問題,自我認同,出軌,出柜,婚姻,艾滋等。當然最后圓滿收場,算是一部很雋永的同志電影,對同志形象和生活的刻畫也是不偏不倚,比較到位。1998年的時候,雖然前有王家衛的《春光乍泄》,然而《斷臂山》則是好幾年后的事情了。不知道電影當時有什么樣的影響,我當時剛讀大學,還會經常買電影雜志看,好像沒有什么印象。

完全沒有想到林子祥會來詮釋這樣一個同志的形象,我覺得拿捏得挺到位。一個四十歲的gay,面對自我認同、他人認同、朋友去世、感情波折、誘惑等狀況時的表現,和年輕人有不一樣的地方,林子祥無論從外形到內心,都讓人看完了覺得不會不接受

剛看完,自己胡言亂語一下。

現在已經沒有這么真實平淡地講述中年深柜的日常瑣碎的影視了吧。

前半段是太真實,也是幾十年過去仍在循環上演的gay圈現狀(甚至可能在后退);后半段是自己出柜、家人女友理解、男友回歸的he(開頭人物回憶式獨白讓我誤以為這是個最后會be的悲傷故事),好像在給現實中明明會是中年深柜和女人結婚又在外包小白臉最后正房打上門撕扯不清(就像朱先生和朱太太怨偶一樣)的殘酷現實一個慰藉。

雖然時間線剪得有些混亂要靠旁白補救,但是故事很好,真的要愛上林子祥和陳小春

小導演拍平淡的gay片,大多沒人看。

在《喜宴》和《春光乍泄》的時間空檔,一部《基佬四十》默默演過。

這是我看過的最自然,也是最真實的gay片。好像一部gay的生活百科,110分鐘里,老gay少gay,男gay女gay,精英gay,草根gay,愛gay的,罵gay的,無所謂gay不gay都全了。110分鐘后,大世界似乎依舊沒變,該罵的罵,該愛的愛,但每個人的小世界已經悄悄改變。

可惜主角選得不好。雖然陳小春演得夠風騷,林子祥演得夠悶騷,但配成一對,還是怪。感動我的,倒是這條主線身邊的一些小故事。

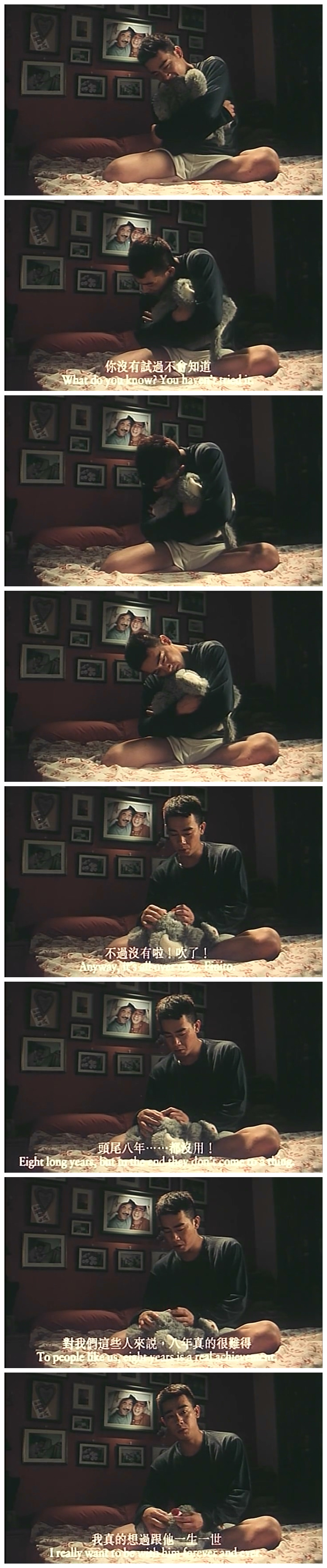

比如劇中吳鎮宇這段,他站在伴侶甘教授的靈堂外,帶著墨鏡,卻忍不住嘴角的抽搐。他最終決定送一個花牌進去。他讓店主寫,“摯友,一生珍藏。”,店主卻自說自話地改成“摯友,浩氣猶存。”吳鎮宇拿著這個“浩氣猶存”的花牌進去,極盡隱忍,極盡涵養,未出一言,未流一滴淚。看完這一段感覺整個胸口像塞進這只花牌搬憋悶。然后想到唐鶴德先生應該看過這部片,然后唏噓過自己的幸運。胸悶才緩解一些。

還有劇中林子祥與伍詠薇的那段激情戲,那個告別的感激之吻

《基佬四十》當天分手 是我怪錯了你

轉載請注明網址: http://www.3wbaidu.net/zhonghe/vod-16461.html