影片平實卻飽含溫暖的情意。從拍攝的角度看很像紀實類的片子,沒有煽情,沒有花里胡哨,演員也是名不見經傳。貧窮落后的村莊、空曠荒涼的地貌、單調的情節,可是在這些背景下卻滲透著濃濃的人情和樸素的人生哲理,導演似乎是在對眼下的時代提出一些自己的疑問。個人覺得電影里邊原汁原味的方言也很有味道,既是整個影片風格的需要同時也是對我們民族文化的一種保護和發揚。

當走過的路可以被物像化的時候,救贖其實是很短暫的,當傷痛遇見時間和小孩的時候就黯然失色了。給我的感覺像極了《海邊的曼徹斯特》,標準文藝片的慢調調,之前對于藏語片的關注度一直不高,之前的《岡仁波齊》描繪了磕長頭修行的信仰和儀式感,《太陽總在左邊》則講述了修行與自我救贖不完全之后的迷茫和甩不掉的自責。《太陽總在左邊》作為松太加導演的處女作,完成度已經很高了。哲學總是憂傷的,當暢想著遠方和過往的時候,生活在當下也是一種救贖。

太陽總在左邊

《太陽總在左邊》,據說是松太加導演的第一部電影。

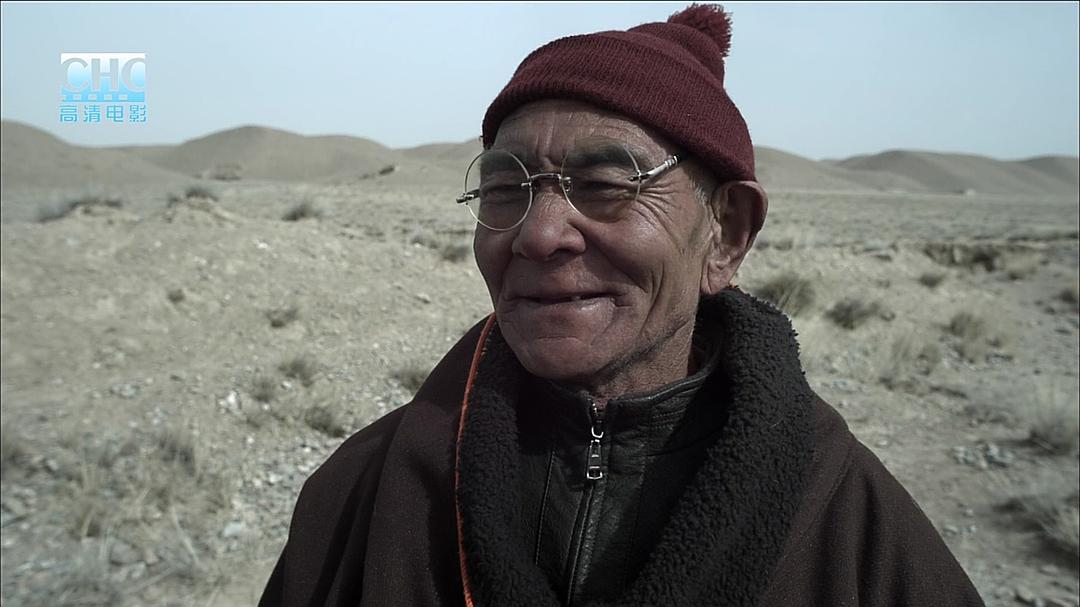

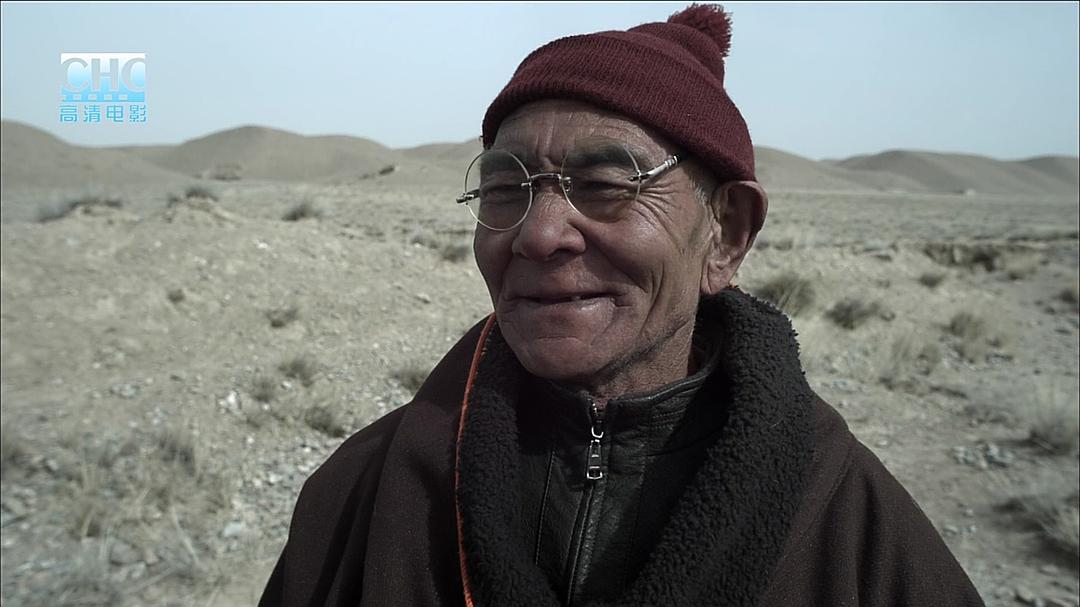

電影講母親意外致死,難辭其咎的小兒子悲痛地走上自我放逐之路,在途中偶遇的老人陪伴下,最終獲得了救贖。

基于小概率事件和救贖的故事,難免落入俗套,不能算上乘。

這樣的極端事件,不能像流水般的日常生活那樣自然。

這樣的自我救贖,也因為沒有可以責怪的對象,而更難以獲得。

它不是需要刺出去尖刀或者艱難地收回,而是要性命攸關的拔出自己深入骨髓的巨刃——大概率地失血而亡。

平心靜氣地在藏區拍電影

——對話導演松太加

2005年,在導演萬瑪才旦的努力下,第一部真正意義上的藏族電影《靜靜的嘛呢石》問世,一支由藏族人組成的電影制作團隊,也逐漸活躍在獨立電影的攝制現場。他們試圖用手中的攝影機構筑、展示藏區的傳統文化、民間信仰與當下現實,為觀眾貢獻了包括《老狗》、《太陽總在左邊》在內的一系列珍貴影像實踐。

在這群活躍分子中,松太加迅速地展露頭角。攝影師出生的他于2010年初執導筒,首部長片《太陽總在左邊》是一部極具特色的公路影片,講述漫長的朝圣歸路上,一位青年的自我心靈救贖。電影克制凝練,和當下民族題材電影的“情懷黨”美學相去甚遠,松太加扎根本土宗教文化,將藏民生死坦然的態度,呈現于一望無際的荒漠之上。電影獲得當年溫哥華電影節龍虎大獎,獲得了包括了許鞍華在內的評審的欣賞。2015年,松太加的第二部作品《河》入選第65屆柏林電影節“新生代”單元,在柏林Zoo Palast電影宮舉行了首映。映后,導演在問答環節和觀眾熱烈互動,也隨即接受了《21世紀經濟報道》的記者專訪。

我能看到你。看到你們的故事。89分鐘,我一直屏住呼吸。

去百老匯的路上,呼吸著北京嗆人的空氣,第一次看到夜里的百老匯,太陽總在左邊,是我不知道的一個故事。

許許多多的長長的固定鏡頭,背景里只有風聲,和尼瑪的腳步聲,馬路上的車聲。導演讓我們安靜地在一旁靜靜觀看,看他們的故事,不會離得太近,不會去干涉,也不會被打擾。我覺得,這就是鏡頭里透出的態度,這是我所能感受到的。其實看完之后,走出影院,當時,我一句話也說不出,一句話也不想說……

藏族帥小伙的笑容爽朗又迷人,在不知道下一秒會發生什么的時候,他還是笑得那么開心,那么動人。然后在一分鐘后,兩分鐘后,所有的情緒都戛然而止。在悲劇發生,屏幕閃黑的那一瞬間,我的情緒確實受到了許久以來都沒有過的觸動。而之后我看到了最真實的畫面,以及最值得理解的情緒,恐懼。因為在那一秒,我也怔住了,換做是我,我也會逃跑,我也會躲起來,我也會混亂我也會不知道到底發生了什么我也會不敢去看……我也會后知后覺,緩過來之后偷偷躲在墻角下。此時此刻,哭聲

第六屆先鋒光芒播放了《太陽總在左邊》,并有幸請到導演松太加來到廣州。作為先鋒光芒志愿者的一員,昨天我和導演作了一番交流,知道了關于《太陽總在左邊》的一些事。

1.這是導演的處女作,一共拍了二十多天,花費了一百萬左右。

2.這個故事在導演的抽屜放了很久,后來感到了投資人。(導演要自信一點!)

3.很多去西藏朝圣的藏民因為太陽方向和高原紫外線太強等原因,左邊臉常會出現燒傷。所以太陽總在左邊。還有一番含義:人生中的苦難就像太陽一樣,總會在那里。但只要換個方向,就能釋懷。最后主角放下心中的包袱,回家的路,就是新的方向。

4.緣分之一:導演和主角益西蘭周相遇是緣分。物色角色的某天,導演的車壞了,停在了一個村子里。正好遇到益西蘭周。于是“就是他了”。

5.緣分之二:導演要尋找拍那場哭喪戲地場地,正好找到那家人曾今的遭遇和劇本極其相似。這家人的老母親去世之后,兒子流浪了兩年之后才回家。

6.影片最后一個鏡頭是對一個小孩的特寫。小孩的流淚是一個美麗的意外,導演并沒有要求小孩流淚。

7.導演下一部電影很快很快就會開拍

【太陽總在左邊】2015柏林訪松太加

轉載請注明網址: http://www.3wbaidu.net/zhonghe/vod-9494.html