觀看量:74314

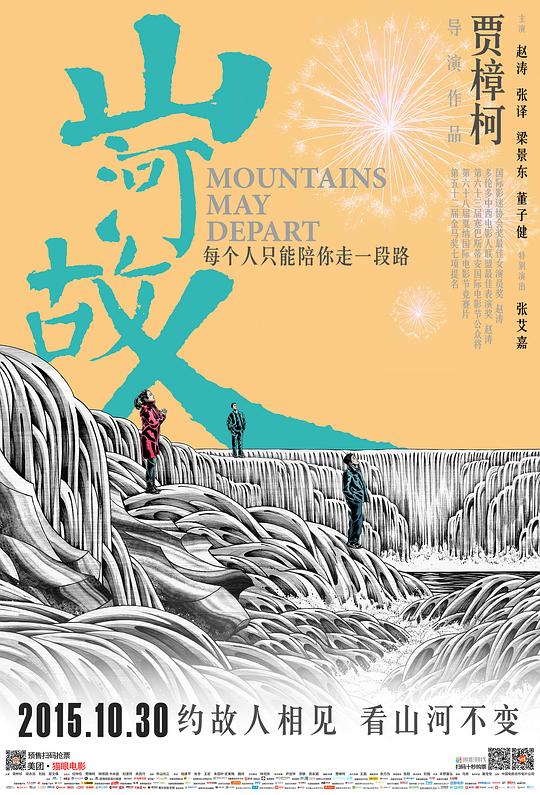

“山河故人”山河依舊,故人不在

《山河故人》自從參加戛納電影節便在國內外備受矚目,那還是半年以前的事,之后賈樟柯帶著它陸續到多倫多、西班牙圣塞巴斯丁、紐約、釜山和倫敦等多地參展,十月初,輾轉到桃園電影節作為開幕片展映,我總算得以觀看。之所以要去那么多地方,大概是賈樟柯習慣了自己的作品不能在本國放映這個事實,養成了腿腳勤快的毛病。眼下《山河故人》在國內上映,是賈樟柯睽違九年之后第一部得以公映的作品。

影片延續了《三峽好人》、《天注定》的N段式結構模式,分為1999、2014和2025三個部分,分別代表了過去現在和未來。未來性敘事也是本片一大創造性嘗試。但影片第一段多少令人失望,仿佛汾陽版偶像劇。如果給幾位主角換漂亮一點的服裝,挎上香奈兒包包,頭發再打理一番,口音從山西調到臺灣,片場由小城汾陽遷到大城市,你很難說服自己看到的不是偶像劇。而以90年代縣城待業青年造型亮相的偶像劇很快就讓我感到不適。雖然是以這個別扭姿勢開場,其中也有典型賈樟柯式的中國社會表達——兩個愛你的男人,你會選擇有錢的張晉生還是沒錢的粱子?(囧

山河故人

一天兩場。只有午飯時間晚飯時間兩場。加完班沒吃中飯就來了看了,現在看完坐在星巴克等朋友寫影評。

我想整部電影最重的不過那一個吻,就是到樂偷親他的老師的那個吻。

忘年戀理應讓人覺得突兀,但是并沒有,覺得很自然,很順其自然。董子健這樣的90后小鮮肉偷親了優雅的張艾嘉,那么的美,比看到貌美的韓劇男女主角親吻美得多。

為什么?

因為到樂所尋找的失去的故土和母親就在張艾嘉身上。我認為姐弟戀多少都有一些戀母情節的成分。而在通常的語境里故土和母親是同一含義的。

葉倩文的老歌,從張晉文追沈濤,到到樂回山西奔喪,到在澳大利亞的中文課上,不停地提醒我們這是根基是源頭是母親。

在山西奔喪的路上,到樂給母親遞了墨鏡,而在奔馳在澳大利亞空無人煙的公路上,到樂給張艾嘉遞了墨鏡。他已經久到不記得是何時發生的事情,像是前世所發生的那樣。

到樂一直強調自己已經不記得母親的名字,但是他留著山西老家的鑰匙,他記得母親的名字Tao,means wave.

當然這是最具噱頭的部分,但是整部電影都在講流失的故土、人,成為實際上的游民。

前陣子跑去電影院看了點映的《山河故人》,相比較于乏善可陳的十月,個人認為本片屬于上乘。

相比較于賈樟柯,賈科長之前的片子,我給本片的評價是最接近院線的騙子,這里有兩層意思:一是科長終于有一部片子可以在院線上映了,相比較于去年被禁的《天注定》,本片沒那么憤了,但是仍有科長式的風骨;二是本片雖歸為文藝片,但也有些許的商業氣息,至少點映場做滿,現場反應哭哭笑笑,中國的看官們,對電影娛樂的追捧,也就是哭哭笑笑,爆米花可樂。(當然,我有個朋友一直很氣憤,她認為電影院附近如果沒有麥當勞,買不到麥辣雞翅,就是電影院選址不佳)

寫此文時,本片還沒上映,不想成為劇透者,尊重看官與電影人。

賈科長之前的作品基本一部沒落下,哪怕是本禁的天注定。在我眼中的賈科長的作品,多少帶點八十年代旁觀者的憤青意識——旁觀了世事,憤青,但是不直接表達,非要用影像,搞點透視,搞點文藝。

本片其實依舊有這些影子,山西官員及煤老板們的魂歸澳洲;墜落的飛機與道旁的祭奠者;塵肺病;火車站禱告的和尚(包括這個段落在內

昨晚下了班跑去看了深夜場,回家的時候連跑帶爬才趕上最后一班地鐵。然而腦海里卻津津有味地回味電影里的某些片段:比如開場長達30分鐘后才進入的正片,比如那架墜毀的飛機和燒紙祭奠的母子,比如電影最后張艾嘉說出的那句臺詞,還有電影的英文名字“Mountains May Apart”。

電影的開頭是一段熱熱鬧鬧的歌舞,然而持續了將近30分鐘,我還納悶怎么沒有看到電影名字之類的就進入正片了,影片突然切換到了“山河故人”4個大字。這一招真是太妙了。

梁子、晉生和沈濤三人的糾葛為主線,26年的人生彈指一揮間。所有該發生的都發生了:結婚生子,出走歸鄉,移民出國,天各一方,親人離世,生活照常。黃河水每年該結冰的時候結冰,該流淌的時候流淌,沒有什么是永恒的,然而又不是所有東西都會被時間改變。

這么大的一個圈子兜回來,腦海里深深印下六個字:懷念而回不去,這一點對于我這個年齡段的人尤為適用。

99年的時候,我才剛剛上初中,不再被當做小孩子看待,也逐漸能夠接觸到社會的更多方面

“山河故人”山河依舊,故人不在

轉載請注明網址: http://www.3wbaidu.net/zhonghe/vod-21019.html