更新:2025-07-08 01:34

首映:1986-05-09(瑞典) / 1986-09-06(多倫多電影節)

年代:1986

時長:149 分鐘

語言:瑞典語,法語,英語

評分:8.8

觀看數:31667

熱播指數:1017

來源網:三年影視大全

【犧牲】老塔為“信仰”指了最后一條明路

影片的海報很吸引我,廣闊的荒原覆蓋著淡淡的綠色,岸邊老人扶著挺拔的小樹苗,一邊坐在地上澆水的孩子,寂寥和滄桑不語,而又生機勃勃。小樹林里老人坐著自言自語,討伐著現代社會對技術的濫施,動過咽喉手術不能言語的孩子爬來爬去,時而頑皮地銜著花朵。然而災難襲擊了他們。瞬間滿目瘡痍,街道布滿垃圾,班駁的黑白觸目皆是,鏡頭在自然間緩緩搖移。

家宅,郵遞員送來亞歷山大的禮物,一家人和客人談論著演員、戲劇、路遇這所房子,把它們變成自己的家。亞歷山大的兒子即將到澳洲做臨床醫師的去向。郵遞員走時講述了一個神奇的故事,兒子在戰爭中死去的母親多年后拍照,得到的照片里居然摻著當年兒子的身影。一家人繼續討論。災難又一次來臨,客廳中央柜子里的大牛奶瓶經過一陣顫動,掉在地上摔得粉碎。影片的色調灰白昏暗著。一家人的平靜沉悶生活中,惟一的活力就是little man。

始于收聽到的電視廣播,核導彈將到啟動,面對歐洲,一切都沒有了未來,沒有了希望。亞歷山大夫人無法承受,精神崩潰。亞歷山大在黯淡中向上帝禱告,寧愿失去自己的…

油畫 --娟娟流水聲 大海 海鳥 ---聲音

一定是每次潮來 潮退 , 水留在彎巖里 逗留然后旋回著 在重力驅使下找尋

wait---- hope

======

What dwarf?

Oh, you know who I mean!

That hunchback!

Eh? The one Nietzsche mentioned.

-----

76

00:10:18,200 --> 00:10:20,998

And I've always felt as if...

as if the living I've done so far

hasn't actually been real life

but a long wait for it...

a long wait for something real,

something important!

What about you?

00:10:36,2

Yes, if that's what you mean.

00:10:38,

I just never knew you were

interested in that kind of problem.

00:10:

But I am! I most certainly am!

Unfortunately.

Sometimes I get

the most peculiar notions.

--------------

persona??? 前面對 not real

00:27:08,960 --> 00:27:13,272

For some reason, I started

feeling embarrassed on stage.

I was ashamed to impersonate someone

else, to play others' emotions.

But worst of all, I was ashamed

of being hone…

這個話題我高一時仰望的一女生就寫過。當時憤世嫉俗的語文老師要我們寫自己想寫的任何話題,于是我當時就寫了兩雙胞胎鬧內訌的家庭問題,這個女生就寫了世界毀滅的問題。

人和人之間境界的差別一下子就出來了。

她在作文里面寫的是彗星撞地球,很有可能發生的命題,直到現在我發現包括如今日日折磨我的Poe在內居然有那么多的人思考過這個問題,而我當時對彗星用處的認識卻還只停留在罵別人“掃把星”的層面上。她寫道彗星撞向地球,地球面臨滅亡,于是人們紛紛回到家里和自己親愛的人共度在地球上最后的時光,即使有過矛盾的人也溫情地擁抱在一起,冰釋前嫌。然后呢?我問她。字數夠了,她說,而且彗星撞地球了,還有什么然后?都要一同奔赴黃泉了,自然沒有什么然后了,只是當時我想問的是,在彗星撞地球之前,人們然后只是一直都溫情地擁抱著么?在這知道自己將完之后,那段確定又不確定地等待時間,就算是一家人圍坐在點著蠟燭的餐桌邊,那種短暫不確定的暗黑的壓力和恐懼,是一直緊緊地溫情地擁抱在一起就能夠解決的么?這位女生分明吊著胃口在寫懸疑片哪。

…

前幾日看了已故俄羅斯導演塔可夫斯基的《犧牲》,一部壓抑的、帶有強烈宗教情感的電影,充滿對當代文明的深深憂慮與絕望。其中有男主角與女仆瑪利亞交合的片段,似乎象征人與神的結合,尋求靈魂的安慰與救贖。

最近在看的一本《妓女與文人》,提及遠古時期的宗教祭祀活動中,就提到男女交合的內容,人們相信這其中包涵著某種神性,象征著人與自然、宇宙、永恒相結合。

當代文明的工具理性,讓人只相信理性所能證實的東西,但無論是宗教信仰還是科學信仰,都是超驗的,最根本的基點無法用邏輯推演去達到。

人的存在是靈與肉的共存。就像遠古人對性愛的認識,不僅僅只是一種肉欲得以滿足時歡愉,還意味著一種與永恒的結合。靈與肉的共存,這或許是一種平衡的存在狀態。

工具理性隱含著價值基點的狹隘化的傾向,核心就是人類中心論,世界是被人類要求的對象,而忽視了人只是宇宙存在之鏈中的一個環節,實則是被要求的,忽視了人必須要承擔的義務。就像人在性愛的歡愉中很少會想到,這歡愉只是上帝(或是規律)賦予人的,讓人總是擁有繁衍行為的動力。而人卻越加狹隘…

塔可夫斯基,與常人不同的是,他寬廣的目光和對廣大人民悲憫的心。

我們,看這個世界,都是站在平地上去看,眼前的再寬廣也只是地球上那么狹小的一塊兒。

而塔可夫斯基就不是,他站得是那樣高,高過了喜馬拉雅山,直直的聳入云端。

我們爬山爬得再高,也無法企及塔可夫斯基的高度。

因為越高的地方,空氣越稀薄,幾乎沒人會那么做。

但是塔可夫斯基就是那樣的人。

他站在云端。

看清了這個世界。

藝術是可以拯救生靈的。

他堅信這一點。

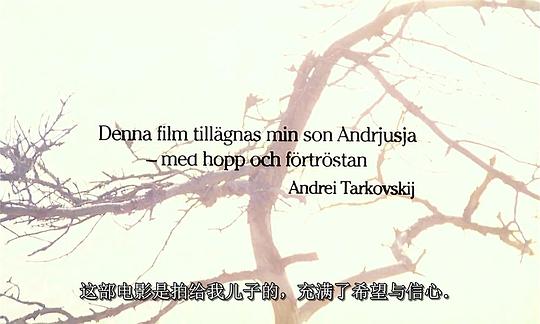

“本片獻給我的兒子。”

Little man的問句—“太初有言、為什麼呢爸爸?”

以下摘錄自ACCS約翰福音註解

道出現在聲音或思想之前? 奧古斯丁:那麼,只要一個人能理解一句話語——不僅在這句話說出之前,而且在思想尚未來得及考慮話音的形像之時,……他就會驚奇地發現,「太初有道」的道與話語有相似之處,就好像這個話語在玻璃中一樣。……因為,我們表達已知的事物時,所用的字眼必須來自儲存在記憶裏的知識,而且必須同享那些知識的本質。因為話語是我們從已知事物生發出的思考,是在心裏說的

【犧牲】老塔為“信仰”指了最后一條明路

轉載請注明網址: http://www.3wbaidu.net/zhonghe/vod-41986.html