在參加點映前曾大致瀏覽過簡介,兩個生活困苦的人用音樂對抗庸常生活。對于內心喪氣的我來說正缺這種英雄主義吧。觀影期待就是,感受人物的一種生活狀態,從而獲得某種人生體驗,觀影完多少達到了預期。人物本身的人格魅力,往那一放就是故事。無論是張揚外放的張鵬程還是稍顯內收的張宜蘇。只要放那,就不愁沒人看。但近三個小時的卻也的確有些冗長了。

分享幾個瞬間吧。

1觀影時遲到了幾分鐘,因此我進入影片的第一幕是幾個人男子在灰撲撲的場院里唱歌。其中一人深情地唱了幾句《一剪梅》。記憶立刻鮮活了

越成長就越看見,很多時候人們總是會免不了落入某一種生活模板中,盡管每個個體擁有自己的悲歡喜樂,但在漫長的生命中,大多數人也包括我自己,總會隨著社會的某種慣性,落入了這個巨大機器所提供給我們的某種模板中。雖然這也并沒有什么不好。

而紀錄片《自行車與舊電鋼》讓我在這個周日下午見識了兩位生活在常規模板之外的人,也許不能說他們是多么幸福或成功的標桿,也不能用好或壞來簡單評價,我只能說,“他們的生活,值得一過。”

這是兩位在江蘇徐州的中年男人,他們長相普通甚至可以說是非常油膩

上次看了《bike與舊電鋼》。很有趣,又好笑又好像一種力量。這個世界,感性的人還是很多。于是乎,他們搞音樂,拍電影,弄文字,然后出成果。有人說,這些本質上都是殊途同歸,都是關于自己的一種表達。

人活在世上都是要表達的,只是大家的方式不一樣。

姜文在他的電影里宣揚英雄主義情結,他的表達就很有逼格,就像他自己說的,站著把錢賺了。

我喜歡聽周杰倫和陳奕迅的歌,他們也在表達,但他們的表達里面也參雜了別人的,有的作品是大家一起完成,將個人表達與觀眾興趣慢慢走向融合,相比之下,陳綺貞的表達就純粹一些,也可能太個人化了,所以喜歡的,不喜歡的涇渭分明。

搞藝術的,表達也就藝術。喜歡文藝的(也就是文藝青年)表達也就如其人,如其感。如說晴朗的天氣,那太普通了,不足以表達出我對這個世界的感觸。所以他們可能會說:我聽到風的聲音,風在撫摸我的耳朵以及今天的天氣是明亮的.....他們會用旁的事物表現。

生活中還有一群可愛的人,憨乎乎的,樸實的。你覺得他的感受就別人少一些,就不細膩了么

“小隱隱于野,大隱隱于市”,這是看完《自行車與舊電鋼》首當其沖的感覺。

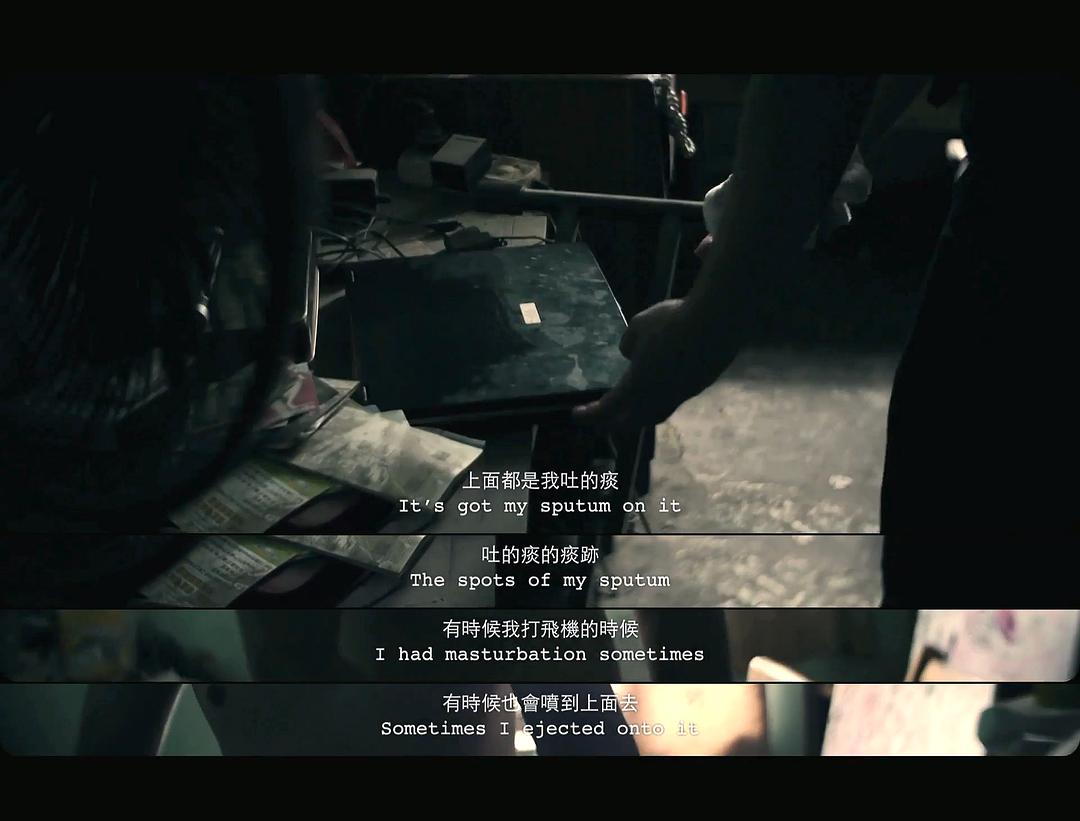

這部紀錄電影展現了徐州的兩位奇人,張鵬程和張宜蘇。前者走南闖北,當過主持,干過司儀,演過小品,北漂過,夢碎過,抱著吉他騎自行車游歷于街道之間,始終懷揣著一顆音樂赤誠之心。后者更是神奇,外型在常人眼里幾乎與流浪漢無異,只有彈唱起自己的舊鋼琴時,才知道他是個音樂奇才,甚至是許多知名音樂制作人的老師。

影片時長149分鐘,整體看下來卻不覺得冗長枯燥,這得益于人物本身的性格魅力,也離不開導演恰當的素材安排

噫嘻。

————《詩經》

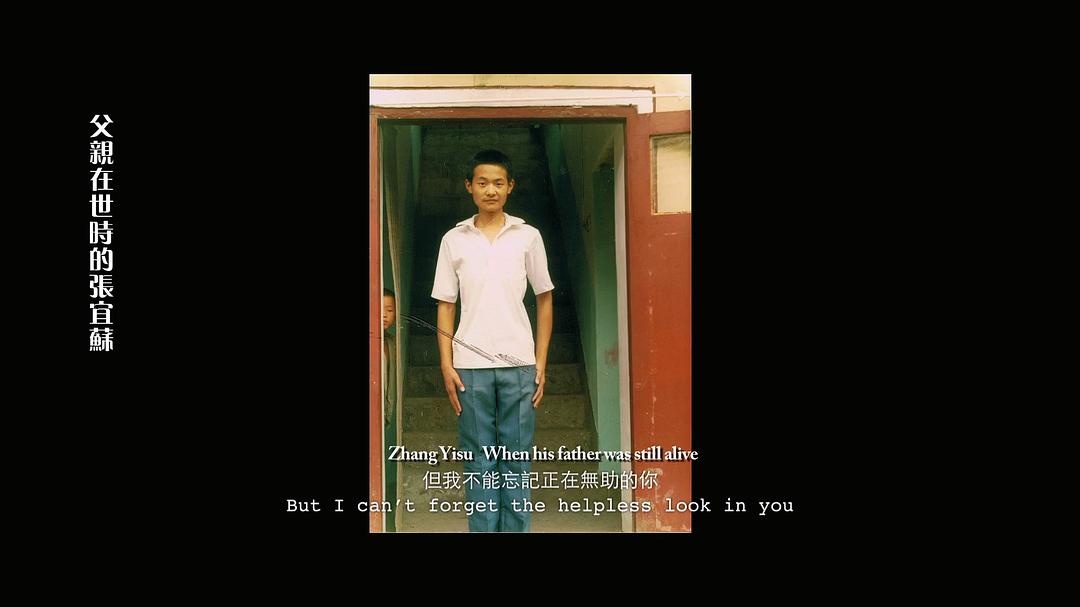

張宜蘇,江蘇徐州人,出生在臺灣南部,具體哪里,他也不清楚。

他很早就沒了母親。

父親是一名空軍少校,征兵來到了臺灣,退役之后酗酒、賭博,心情不好就暴打少年張宜蘇一頓,一巴掌能把他從門口扇到窗前,皮帶打斷了好幾根。

慢慢長大,父親把張宜蘇寄放在各種場合,有寺廟,有基督教會,有孤兒院……

張宜蘇覺得自己是太空漂泊的一顆量子,也許還被裝在一個透明的容器里,在黑暗無邊的盡頭,若隱若現。最終,奄奄一息,或微光依舊,被宇宙超人拯救。

成年后的張宜蘇

(原載于公眾號:大象電影星球,稍有改動)

很多人聽說有個詞叫“祛魅”就瘋狂地迷戀上了,遇見什么事都得把它捎上,用它來解釋各種被厭倦、被看透,被認為是“也就那樣”的人或事物,導致這個詞現在一點魅也沒有了。也確實,我們的生活里沒有什么神秘,也沒有誰特別崇高,那些都是要被破譯、被打倒的,我們喜歡的論調是,大家都是普通人,誰也別裝。

在消費主義時代,祛魅是很常見的事情。你想想當年的犀利哥,他正浪跡街頭,被非常偶然地定格成一瞬間,從此成了各路目光的焦點,迅速建立起一個虛構的傳奇

【自行車與舊電鋼】太逗了!這兩人活成這鬼樣,但在我心底,他們閃閃發光......

轉載請注明網址: http://www.3wbaidu.net/zhonghe/vod-10279.html