動畫片的畫面很美,法語很好聽,只有在動畫片里才不會有自私的情情愛愛,只有單純的大愛和使命。

看這些動畫片都不費腦,很輕松,心情愉悅。

人生可以很簡單,不用那么復雜。有很多事情可以做,那些不追求結果只是為了使命而做的事情也很有意義。

動畫片里也有很多教科書式的意義值得我們學習,有人說動畫是孩子看的,動漫才是大人看的,我覺得大人也是可以看動畫片的,看似很幼稚,但也有值得耐心學習的。

類似于玩具總動員的片子。請原諒我這粗俗的評價——因為法國式的細膩和美國式的豪邁畢竟是不大一樣的。

主角的姑奶奶一開始就掛掉了,圍繞著她給兩個小孩留下的寶藏而展開的故事。

風格上來說,畫面感覺像會動的鉛筆畫,看起來很古樸很舒服。色彩淡淡的,非常治愈系。

然后童話書里復活過來的人,我最喜歡食人鬼。特別是他帽子旁邊的小骨頭,萌死我了。(我承認我的審美比較奇怪請原諒我吧。)

其實那句personne ne peut vivre sans rêve 還是非常催淚的。

以及后面的咒語:“Ce n'est pas parce que c'est inventé que ?a n'existe pas ! ”

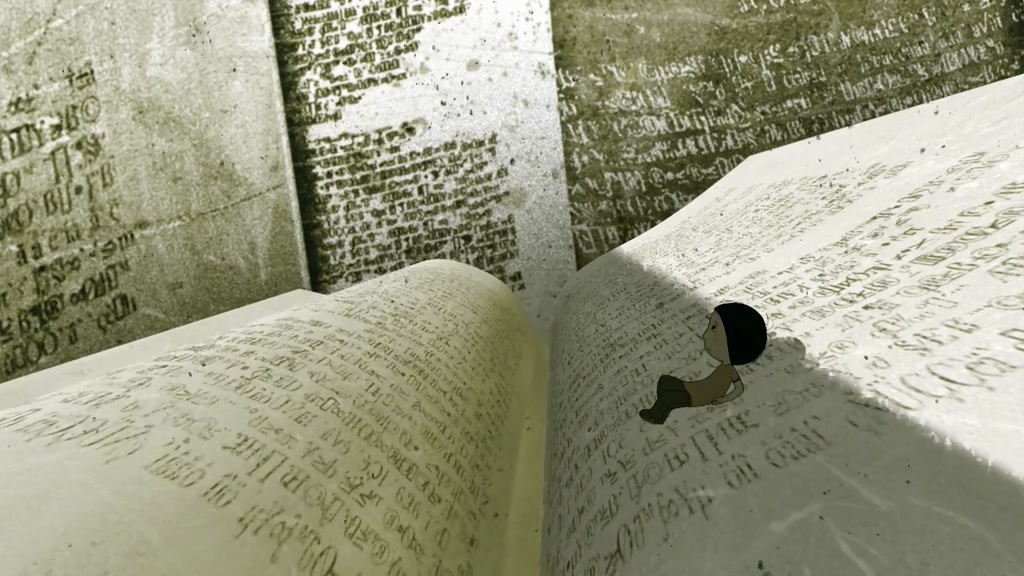

小男孩七歲了,還不識字。諷刺的是,大字不識一個的他,卻偏偏繼承了姑婆一屋子的書籍。書的主人不在了,書們也就失去了守護神。書們極其需要一個新的守護神。怎么辦……

必須檢討的事,第一次看此片時,看了十幾分鐘,我才明白:克里蒂是一個男孩!大概是克里蒂的那個”蒂“字先入為主造成的誤會吧。

怎么也找不到國語版的鏈接。抱歉了!六一節,孩子的節日。那么,抽出時間來為孩子”同聲傳譯“也是應該的。而這樣的一次看電影的記憶,也會銘刻在孩子心里。

片中讓我印象最深刻的有兩個場景。其一是對于主人公小男孩閱讀障礙的畫面表現。這一段真是令人拍案叫絕。曾經看過一個表現強迫癥內心感受的公益廣告,對于一個走路必須走在地磚的框線里面不敢踩線的強迫癥患者來說,每次踩線內心所經歷的恐懼和掙扎就仿佛是下一秒就會天降巨刀、當頭落下,直接將線外的身體部分劈掉一樣。當廣告片中把這種想象當真實拍攝出來,尤其是把患者倉皇躲避接二連三的巨刀的緊張壓迫的畫面與心理治療室中與醫生索然無味的交談做平行蒙太奇的時候,那種平靜蒼白底下刀山火海的對比簡直酷斃了,觀眾一下子就明白了那些看似無關痛癢的心理疾病其實對當事人來說是怎樣要死要活的折磨,而本片中對于小男孩閱讀障礙的表現根本完爆那個廣告。他先是感受到書中的字母全部一個個蹦出來,從書架里面流淌出來,噼里啪啦砸下來,這里先有一個“砸死”的死亡方式,說時遲那時快,書頁變得無比巨大,在字母紛紛往下猛砸的時候書頁之間越擠越近,像山石崩塌簡直要把他擠扁,這又是一種“夾死”的方式,后來字母越來越多,轉眼間形成汪洋大海

其實已經不是第一次聽譯法語電影了,可僅僅看了5分鐘便果斷打消了翻譯這部片子的念頭,這真的是給小孩子看的動畫嗎?不管是口音還是用詞不能不說是有些難懂,甚至是比一些真人電影還要困難得多,所以這一放棄就等了半年多。

再次撿起來確實下了很大的決心,也感謝組里童鞋們的支持,終于啃完了這個老玉米,不過也把大家的牙硌得生疼。

言歸正傳,說說安吉麗卡吧,很喜歡這個女孩子,就像姨婆所描述的她是如此的聰明,如此的獨立,一言一行都像個小大人兒,極度看不起自己的小弟,她自己的話是不知道倒了哪輩子的霉攤上這么個小弟,所以當姨婆把大批的書籍留給納塔,對于安吉麗卡來說是言語中夾雜著各種羨慕嫉妒恨,因為納塔不識讀,有什么資格接受這份禮物,甚至說把書送給納塔就等于是把眼鏡送給瞎子。從她的身上,咱們也會有疑問,安吉麗卡從各方面都比納塔優秀,為什么不是姨婆選中的人呢?如果選中她,所有的麻煩都不會發生!我想原因不是別的,正是她身上慢慢消失的童心,而她不僅沒有意識到這一點,反而對此自豪不已,就像她與納塔間的爭吵:

一個不識字的小男孩Natan要拯救即將消失的童話人物,必須念出格言,可他一看見字母就恐懼。現實的困難并不難克服,最難的還是怎樣戰勝心魔,超越自我。動畫片里各種童話人物總動員,一起幫助小Natan~~~這部電影有點像《千與千尋》,不過我覺得這部哲理意味較之更深一些~~~

“克里蒂,童話的小屋”朱莉·加耶出演,要永遠保持一顆童心!

轉載請注明網址: http://www.3wbaidu.net/zhonghe/vod-10379.html