第一次看賴聲川的話劇,著實被震撼了一把。這是一部可以讓人笑著流淚的片子,讓我想起三年前在北京看吳文光演的情景劇,恍然無措中淚流滿面。

《桃花源》中的三個人物,老陶、春花和袁老板,三個人的名字湊起來就是桃花源。古龍說,有人的地方就有江湖,賴聲川要說的是有人的地方就有桃花源夢想。

漁人老陶因為妻子春花與袁老板偷情,傷心溯流而上,誤入桃花深處。他要逃避,“不提春花了,想想桃花吧”,卻見有古代女子橫笛而立,又有男子長衫而來,彬彬有禮。真的是乃不知有漢,無論魏晉。此處的幽默別出心裁:他罵男子“你無恥",男子卻說“她五尺,我八尺”。怎么聽都像對“八榮八恥”的調笑。老陶訴說心事傷心欲絕,古裝男女則一遍又一遍高唱“放輕松”。我只感覺蒼涼。

這里還有個有意思的情節:老陶說要來打大魚,人家就問“你打到大魚老婆就不偷人了嗎”,老陶忽然痛心疾首,說“這是兩碼事”。真得抽空恭喜老陶,他居然知道是兩碼事,這世上有多少癡人不知道這一點啊,一味去撞南墻,撞死也不明白。

后來返家,哪知桃源一日

他們在昆明的街頭擦肩而過,在上海黃浦江邊十里洋場不期而遇,然后有迷失在臺北的茫茫人海。

再刻骨的愛情也抗不過命運的安排,所以只能選擇在有限的空間獨自生活,只是在夜深人靜的時候,輾轉反側,遠去的一幕幕一點點拉到身邊,觸手可得般清晰,所以更傷心,更無奈。

完美的東西就像煙花絢爛不過一瞬,殘缺是一個永遠無法痊愈的傷口,是無法填滿的欲望卻也無能為力。費盡心機的彌補也不過是飛蛾撲火,打上的補丁始終無法完全切合缺口,再也想不明白為什么不是原來的感覺。

后來我們都哭了。那些沒有寄出的信,未曾說出口的話,只能任滾熱的眼淚滑下臉龐。祭奠逝去的時光殘缺的感情。

不是我們未曾努力過,只是命運太強悍,我們太渺小。

相逢就是一種美麗。如果再讓我選擇一次,我還會想跟你相遇,再一次刻骨銘心的傷,我也不怕。

一路上見證過多少山花爛漫,卻只留戀著一朵;一路上見證過多少大雨滂沱,卻只夢著一條河。可俗世到底容不下海枯石爛的愛情小說,任萬種思念也終不可能超越人海兩隔。總想找回過去的,沒找到,癡絕曠世,找到了,卻只是一聲嘆息的落魄。《暗戀》與《桃花源》,無論是尋找還是逃避,原來都只是一樣的結果。

一輩子,一眨眼,從這兒到那兒,竟只是一生。

這是一個有點荒誕的多元故事,舞臺話劇的意外組合竟引起了我對這桃源深處的種種深思。這舞臺的悲喜組合無疑是對人生最好的詮釋,一個《暗戀》和一個《桃花源》本不相干的故事,卻機緣巧合地結合在一起。另還有那個在戲場一聲聲叫著“劉子驥”的瘋女人,總在戲劇的高潮時出來攪局,沒人知道她所說的“劉子驥”究竟是為何人?正如從來都沒有人證實過“桃花源”究竟在何處一樣。

戲如人生,人生如戲,在經歷千穿百孔的人生之后,我們是否能更明確地正視自身?面對已經發生的一切,是否只想著找個桃花源做暫時的避風港?在曾經的誓言面前,我們還能保持和當初一樣的心態嗎?

我不禁感慨,這三個離奇的故事都有一個共同的主題,那就是“尋找”。尋找什么呢?一個在尋找著失散多年的戀人,一個在尋找著能兩全其美的避風港,一個則在尋找著共度患難的“劉子驥”。尋找總有一份希望在,然而過程是艱辛的,結局也是殘酷的。每個人在現實面前都是赤裸裸的,半點不饒人,夢遲早都會被現實喚醒的。

其實我會突然決定去看《暗戀桃花源》很大程度是因為最近在看《賴聲川的創意學》

他寫了這本書卻又說創意是學不來的

我天生愚笨有沒創意的很,看書看得又不夠透徹

所以決定去看看現場演出

是昨天在首都劇場看的,票是別人轉讓的

在二樓第一排的正中間,位置還蠻好的,起碼看得清楚

故事是早就知道的故事,也就沒什么新奇了

由于最近對呂秀才格外有好感,所以每次他出場我都格外興奮

我一直不喜歡袁泉,不管是對她的長相還是對她被媒體稱贊的演技

尤其是扮老年的時候,總給人感覺力不從心

不知道是宣傳的時候夸大了還是我太鐵石心腸不解風情了

《暗戀》的那個老套的可以的故事實在是無法勾起我的眼淚

倒是《桃花源》中夸張的表揚幾次讓我哈哈大笑

說實話我很不喜歡《暗戀》的那個故事

尤其是云之凡

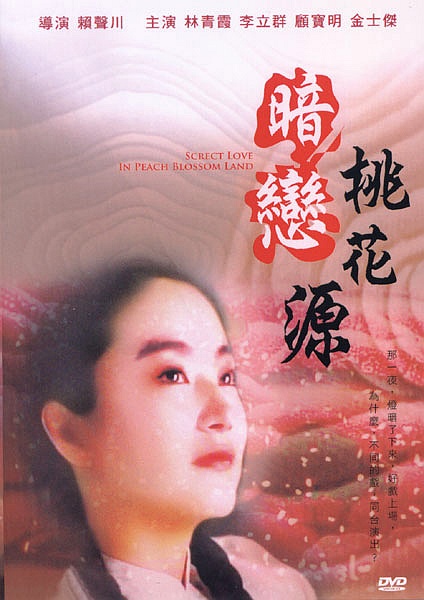

其實我倒是很想看看林青霞版本的云之凡

或許會有不一樣的感覺

至少袁泉的這個“活在現代”的云之凡給我的感覺的確是一朵山茶花,塑料假花

美則美矣,也夠清純

但是沒有生命,至少,沒有引人入勝的地方

如果說江彬柳的癡情還能讓我感動的話

(裝13扯淡文)寫實與空靈——《暗戀桃花源》舞臺美術淺探

轉載請注明網址: http://www.3wbaidu.net/zhonghe/vod-15231.html