受不了賤國大爺,今晚重溫了一下當年的經典片《開國大典》,發現里面一個不應該出現的很大的bug:第9編練司令部司令官張雪中,不是張雷中……

張雪中(1899—1995)

生于1899年7月15日(清光緒二十五年六月初八)。江西樂平人,原名張達,字通明。中國國民黨陸軍軍官學校第一期、陸軍大學將官班甲級第一期畢業。

1924年11月軍校畢業后派任教導第1團(團長何應欽)少尉排長。

1925年2月升任中尉副連長。8月所部改編為國民革命軍第1師(師長何應欽)第1團(團長劉峙),仍任中尉副連長。

1926年3月調升軍校第四期步兵軍官預備團(團長張與仁)第3營(營長應山三)第7連上尉連長。5月所部改稱步科第2團(團長張與仁)第3營(營長應山三)第7連,仍任上尉連長。7月調任第1師(師長王柏齡)第3團(團長薛岳)上尉連長。11月調升第21師(師長嚴重)第62團(團長王祿豐)第1營少校營長。

1927年4月調任軍校入伍生第2團(團長李亞芬)第3營少校營長。10月改任第六期步兵第2大隊(大隊長卞稚珊)第3隊少校隊長

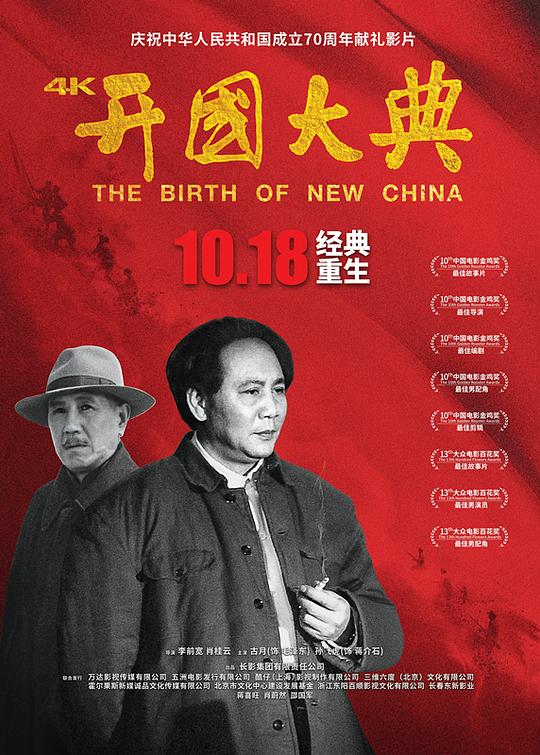

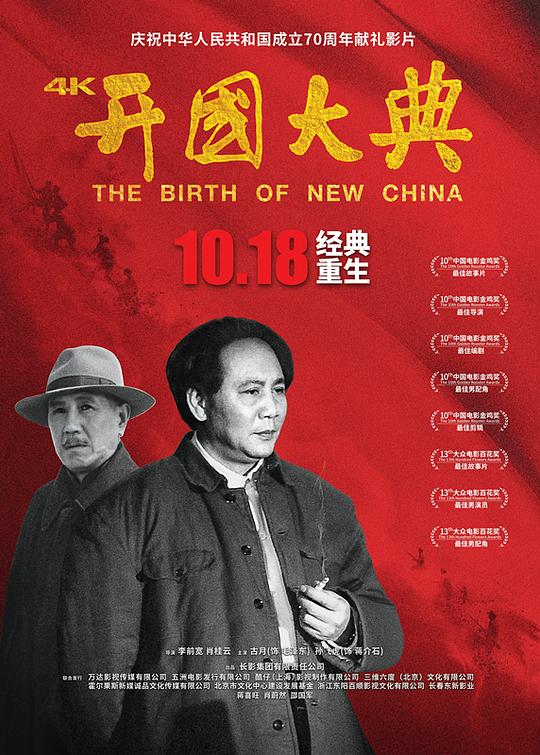

影片是在讀完楊奎松寫的《中間地帶的革命》后觀看,通過閱讀了大量國共兩黨28年的斗爭合作史,再翻回頭看這部影片,油然覺得革命的艱難,建國的不易。

[“中間地帶”的革命]

影片講述的是解放戰爭到1949年10月1日之間的歷史,人物眾多,流水式的再現了這時期國共兩黨之間的較量及不同人物之間的選擇,相比展現我黨的正面形象,影片更多著墨于蔣介石,蔣介石與桂系的政治奪權,下野后的安暗自指揮、人前背后的兩副嘴臉(對政敵的酷刑暗殺及對孫子的和善),生動再現了一位窮途末路無力回天的政客形象

所有的戲核都集中在蔣介石身上。經典臺詞俯仰皆是。孫飛虎考老師渾身是戲。把一個梟雄末路,表現得淋漓盡致。看完之后,我腦子里只有四個字,成王敗寇。沒有絕對的正面,也沒有絕對的反面,這是主流電影里極其難得的。當然也難免有當時意識形態的痕跡,但是由此也可見80年代人們創作的思想自由。

蔣介石宣布下野,于右任攔住要求他釋放張學良,楊虎城。蔣介石略一思索,手一擺,找德齡辦吧。

張治中和談前,請示蔣介石,蔣虛偽表態同意和談內容。張治中問,能否把這些內容公諸報端?蔣說,你斟酌著辦吧

看完這個片子,有些話不吐不快。

覺得如果本片所刻畫的毛澤東和蔣介石都符合史實的話,覺得他們還是值得敬重的。特別是毛澤東,為了革命。死了妻子兒子,這個東西是假不了的。就算他是主席,但他也是人。夜深人靜時,他也應該會感到心痛。

但有時,我又懷疑人真的可以這么高尚嗎?可以為了一個純粹的理想而不顧一切,甚至生命。

如此崇高的理想背后是不是也是極致的野心呢?也許這兩者根本不分彼此。

又或者是我這個俗人度理想者之腹了。

有時覺得國家之事太大。大到就是神也無法掌控的地步,特別像中國這樣的大國。也許我們每個人都應該為國盡一點力吧,哪怕每個人一點,4萬萬人,就有多大的力了啊。

影片《開國大典》我們很清楚的看到:電影工作者懷著強烈的使命感和嚴謹的科學態度投入創作,善于吸取黨史、軍史研究的新成果,尋求歷史的真實與藝術的真實的和諧統一。

《開國大典》從政治、軍事、外交、文化諸角度全方位地再現了以毛澤東同志為首的中國共產黨人奠定共和國偉業的歷史畫卷,生動地刻畫了眾多歷史名人的榮辱沉浮,以雄渾凝重的藝術手法將淮海戰役、北平和平解放、西北坡會議、國共和談、蔣介石下野、百萬雄獅過大江……,直到1949年10月1日開國大典,這些重要的歷史場景逼真的搬上銀幕。

為了營造一種既真實又充滿詩情畫意的的銀幕效果,還調動了多樣化的視聽手段,以強化藝術表現力。當國家領導人登上天安門城樓時,影片運用逆光攝影,使畫面泛出一層炫目的金光,又借助仰拍視角,使一級級臺階顯得無限深遠,伴隨著一支無字的贊歌,以一個跟移的長鏡頭,從容表現毛澤東與戰友們拾級而上的歷史性場面,象征黨和領袖率領人民大眾跨過漫漫征途,從此登上新的歷史分水嶺。意境十分豪邁壯闊。

“開國大典”優秀的歷史片 無法超越的巔峰

轉載請注明網址: http://www.3wbaidu.net/zhonghe/vod-16255.html