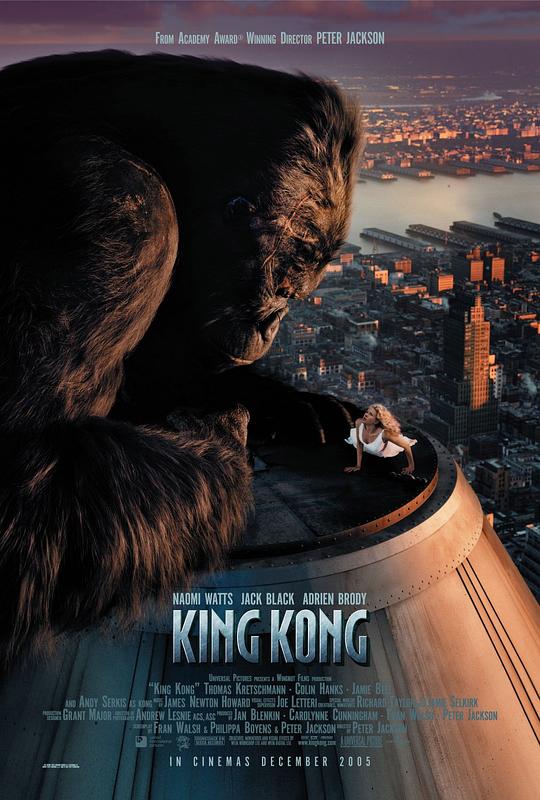

如果把《金剛》看成一部浪漫片,我實在不忍心。作為一個準環保主義者,我很愿意把它理解成一部《人與自然》之類的片子,女主角以身作則,展示了人與動物的平等感情。而金剛對女主角的感情,則像一個獨孤求敗,一方面超強力量,另一方面又心中孤獨。打個比喻,就像一個身家億萬的CEO,回家后,對那只貓,傾盡柔情地呵護。

但倘若把這個理解成曖昧的異性感情,我實在不忍心。跟片子里那個歌舞團老板講述《美女與野獸》的故事也沒太多區別。可是電影導演本身就是類似的理解。

餅餅與天蝎女都跟我轉述這樣的影評:很多女人看過后,都想找金剛這樣的“人”作男朋友。男人們說“長成那樣難看也行?”很多女人表現出大義凜然地說“不介意。”因為金剛給女人安全感。代表了power。

但是,我覺得最好別扯上愛情。這種感情美感不足。

《千與千尋》的千尋與無臉怪的感情,淡一些,就美得多。金剛太躁狂,尤其是最后大街上婦女紛紛逃避,金剛卻逐一抓起來細看。無臉怪會考慮到千尋愿意不愿意讓自己跟著。

跨種類的感情,又要有新意,又要在人類的容忍極限中。咳咳

拍電影“燒錢”是所有有野心的大導演都不得不做的事,但這錢燒得好不好卻是門大學問。彼得杰克遜在指環王三部曲之后,繼續拿著大把的支票在銀幕上倒騰嘆為觀止的視覺效果,做出來的成品外觀光鮮誘人,看起來是部活生生的驚悚佳作,可到后來,當大個子的金剛從摩天大樓的頂上仰面摔下去的時候,人們才發現,這是部愛情故事,確切地說是一部三角戀的故事。

女演員安達羅,生活艱辛,屢次碰壁,卻生就一副脆弱嬌羞,楚楚可人的模樣,無奈天妒紅顏——饑寒起盜心,好在潦倒導演卡爾伸手解圍,隨之生活大變——于是,一隊攝制組前往孤島,指望拍部好片子,就此咸魚翻身。在充滿詭異氣息的骷髏島,作為祭品的美女安達羅一不小心便把大猩猩金剛迷得七葷八素,金剛由此魂牽夢縈,不離不棄。于是,在船上與安達羅墜入愛河的編劇為解救愛人,踏上了充滿危險的道路,上演一出驚心動魄的奪美記。而最終,被抓回到紐約的金剛為愛情犧牲在摩天大樓下。

如此一部影片,怎么說也是逃不掉一個好萊塢商業巨片的名聲

我無法理解為什么在IMDB上33年版本會高于05年版本。不論從視覺和心靈層面后者都是遠超于前者的。我看過之前版本的幾個片段,可以用“慘不忍睹”四個字來形容。而且根據央視10套第十放映室的說法,片中帶有強烈性暗示受到當時社會輿論的批評。我想IMDB上的評論者們大多都是出于向老片子致敬的心態打分的所以才會出現這種情況。(這一規律在任何一部續集當中都有所表現,像星戰前傳,明明是好片。)

peter jackson說過他小時候看金剛的時候哭了,這為他拍出這樣一部片子做了很好的詮釋:他賦予了這樣一部B級怪獸片自己的想象,而且是一個人孩童時期的想象,純真浪漫。

所以05年這部金剛是不簡單的。一位優秀導演從兒時就想翻拍的電影能簡單嗎?個人認為,05年版的金剛不單純是一部愛情片那么簡單。看了幾條短評,什么重口味什么的,分明就是自己某些鄰域想象力太豐富,從而腦中產生一張張生動的圖片,然后自然而然就覺得重口味了。個人認為,jackson把這只怪獸變成了一種高品位的生物。

猩猩之所以不殺了女主原因就是因為其美貌,而且相當的專一

一個星期之內,去電影院看了兩遍《金剛》。

第一遍看的時候,徹底震驚于里面的特級效果,金剛大戰三恐龍,看到我目瞪口呆,和滿場子的觀眾一起驚叫無數次。

第二遍看的時候,已經看過了制作日記,卻依然無法在特效中找到任何瑕疵。因為對所有的曲折變化有了準備,所以能夠靜心定神細細體會,中央公園的溜冰場,帝國大廈上的日出,還有金剛與安之間溫柔而悲傷的眼神交流,令我漸漸熱淚盈眶。

之前我一直很難想象,如何能把70多年前的怪獸片翻拍得有趣,就像幾年前很多人無法想象,指環王的世界搬到屏幕上會是怎樣的。

Peter Jackson當然不是普通人,他有夢想有堅持,也有神奇的電腦科技相助。金剛大戰恐龍讓侏羅紀的那些家伙好像幼稚園里的傻小子,冒險號則讓泰坦尼克如同一座塑料模型,至于恐龍奔跑推擠的那段,讓我們那位陳導演的奔牛陣變成了一排排消化不良的牛屎。

金剛的制作日記在某種程度上是比金剛電影本身更大的驚喜。

我知道恐龍是假的,骷髏島是人搭的,卻沒想到連海洋和飛機都是虛擬的,那艘冒險號甚至從頭到尾都沒有離開過新西蘭的某停車場。

在有恐龍要吃掉你的時候它會保護你,寧可自己的胳膊被咬也不會讓你被恐龍嗅一嗅

在經歷了生死搏斗之后還會帶你坐在懸崖邊上欣賞無敵美景——夕陽西下

累了可以睡在它毛絨絨的手掌心上,不怕凍著,還質地柔軟,保證一夜好眠

尊重你的選擇,會伸出手來等你自己走上前去,而不是死活拽著你

看你的眼神永遠深情款款

在人群中能認出你,即使有再多人和你相同發型,差不多身材

能一起在災難來臨前還放松心情,它在凍結的湖面玩溜冰,你享受旋轉的快樂

用它的生命保護你的生命,直到最后一刻

這片子,是不折不扣的商業;商業的是不折不扣地好看!

片子可以說是一個3段式的結構:去骷髏島之前,骷髏島,回來以后。

我看有些觀眾評論說,覺得第一段太長,沒意思。這個其實很明顯是文化差異的問題。影片的故事背景是30年代大蕭條時期的紐約。我想如果看過《光榮與夢想》這本書的話,會知道本書就是以大蕭條時期作為開始的。

如果對這一段歷史有所了解,看起《金剛》第一段的話,還是很有意思的。

這一段比較特殊的地方,其實是讓我對Peter Jakson更加刮目相看。導演從《指環王》開始享譽世界,并以他駕馭大題材,豐富的想象力和創造力,以及將電影高科技與傳統視聽語言混搭得天衣無縫這些特點而著稱。但偏偏是《金剛》的第一段,讓人看到了這位導演扎實的敘事功底——對大蕭條時期紐約城的速寫。

一組表現紐約城的鏡頭,包含了大蕭條時期的諸多特征,除了沒有工作,到處是流浪無家可歸的人,揀垃圾箱里的蘋果吃,街上會有餓死的,還有當時因為普遍存在房客交不起房租,只好出動警察將拖欠房租的訪客趕走的鏡頭,禁酒令,以及餓著肚子于歌舞升平的矛盾存在

【金剛】現象級奇幻片 從他的眼睛里你看到了什么?

轉載請注明網址: http://www.3wbaidu.net/zhonghe/vod-19565.html