更新:2025-07-11 07:28

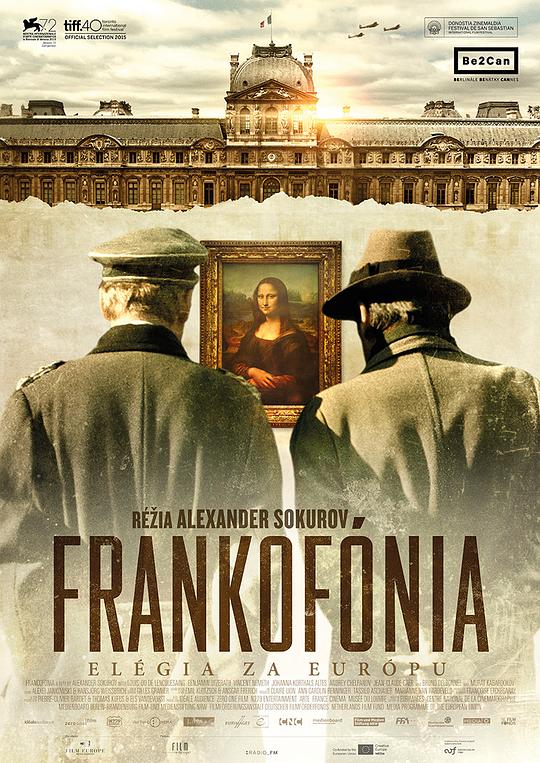

首映:2015-09-04(威尼斯電影節) / 2015-11-11(法國)

年代:2015

時長:88分鐘

語言:俄語,法語,德語,英

評分:7.3

觀看數:84680

來源網:三年免費觀看

“德軍占領的盧浮宮”《盧浮宮法國瘋》里俄國人的哭聲

對藝術無感,所以對這個電影也無感,快進看完。期間,一直在問自己一個問題,為什么作為入侵者的德軍會保護盧浮宮?為什么我中國人自己一直在破壞?這恐怕是個相當宏大的問題,自忖回答不了。就這樣毫無考證地憑感覺隨便說說吧,日后隨著知識的豐富和的閱歷的增加,也許會持續補充。

第一,中國自古以來(我不知道這個古是從何時開始),對藝術并不怎么重視,它屬于不入流的技能,它屬于“工”,位于士農工商之三,是混口飯吃的奇淫巧技。家天下集權的政府和提倡的,沒人會有興趣去發展和研究,除非生活所迫

發現一個很有趣的現象,不知道是不是因為是資料館的緣故,觀眾席對這個片子的生理反應是差不多的。開場大概到半個小時左右,我發現我困了,不停打哈欠,眼皮很沉。這種情況是不多見的,我對所謂的悶片抵抗力不差。更令我驚訝的是,我周圍的其它觀眾不知為什么,也同時在這個時間點上表現出了困意,真是驚人的巧合!

這個片子整體看下來,并不能說不好,如果非要形容我的心情,應該和這個片子的表現方式一樣可以用兩個字概括——復雜。

觀眾犯困是有情可原的。我從資料館出來第一件事就是檢查這個片子的定位

這類題材的電影最怕平鋪直敘,自信滿滿的索科洛夫自然會另辟蹊徑。雖然沒有采用《俄羅斯方舟》中歷史性的一鏡到底,但仍然讓歷史偉人的幽靈(在本片中是拿破侖)作為導演訴說著家珍。也許只是因為導演是俄羅斯人,所以開篇順理成章地以自己祖國的歷史為切入點。托爾斯泰、契訶夫等等,十九世紀過來的大師們在同一時期睡著了,父輩們沉睡了,怎么也叫不醒,醒著的年輕一代訴諸暴力。通過“ppt”,旁白,為數不多的幾個角色,將盧浮宮的歷史,尤其是德軍占領時期的情況

這類思辨型電影很容易丟失色香味,陷入干巴巴的分析和說教。象征和隱喻是有的,但也皺皺巴巴,流于表面。

但我還是愛看它,它的有趣在于延續了俄羅斯對文明,對人類歷史特有的凝視。

俄國人永遠比歐洲其余各國人更關心熱愛歐洲,他們的眼里永遠遙望著一種宏大的歐洲歷史命運,卻并未在此過程中丟掉自身的獨特性,反而神奇的淬煉出更加精純的俄國民族特質。從托爾斯泰到陀思妥耶夫斯基莫不如此。

一面是大革命的自由空想,一面是鐵與血的意志,歐洲乃至全世界將在這左右兩種力量的拉扯下繼續蹣跚而行。

醒醒,安東?巴甫洛維奇,假如您還能醒來的話,請睜開眼睛看看您的劇中人憂郁地眼望著的未來,所有與幸福、與高尚的工作一道如同咒語般念叨著的未來,在一百年后如何變得更加虛弱。殘忍的19世紀末業已過去,而人類居然平安渡過了又一個殘忍的世紀末。

契訶夫并未醒來,還有托爾斯泰,敘述者挽歌般的俄語旁白所喚回、所對話的幽靈沒有一位屬于俄羅斯。影片自始至終來自作為導演的索科洛夫的俄國人視角(討論有關這部電影的任何內容時都應切記),而法國是映出了俄羅斯長久的文化焦慮的一面鏡子。談論巴黎即是談論圣彼得堡,談論盧浮宮時,冬宮始終作為一條平行的暗線隱伏于敘事的背面,“這博物館的價值遠超整個法國……誰能想象沒有盧浮宮的法國呢?誰又能想象沒有冬宮的俄羅斯呢?”而談論上個世紀眾多大浩劫的其中一場中不設防的安全孤島,也即是談論本世紀。

“什么在眼前等著我們?”

“自由,平等,博愛。”

“我親愛的瑪麗安娜,現在不是開玩笑的時候。”

自由,平等,博愛,戴紅帽子的法國女人如同受到某種啟示般出神地說

每個人都能預見未來,但沒有人記得過去。

——《俄羅斯方舟》,亞歷山大·索科洛夫

《德軍占領的盧浮宮》是亞歷山大·索科洛夫繼威尼斯電影節金獅獎獲獎作品《浮士德》之后的又一力作,講述了盧浮宮在二戰時期德軍占領巴黎后所經歷的種種榮辱,并且夾敘夾議地表達了自己對藝術與戰爭關系的看法。當然,無論是戰爭還是藝術,是納粹德國還是博物館,都已經不是第一次出現在索科洛夫的電影之中了:在此之前,索科洛夫已經借由著名的“一鏡到底”的《俄羅斯方舟》(2002)對歷史進行了充分的記錄、重演和思考(其中出現的是圣彼得堡);“權力四部曲”之一的《摩羅神》(1999)則以希特勒的情婦愛娃為主角,嘲諷了希特勒的反人類思想及其外強中干的本性。

此外,我們還能在片中發現畫面變形和用柔光創造的黯淡而模糊的影調,這些標志性的索科洛夫式元素來自《浮士德》(2011)和《遺忘列寧》(2001)等等影片

“德軍占領的盧浮宮”《盧浮宮法國瘋》里俄國人的哭聲

轉載請注明網址: http://www.3wbaidu.net/zhonghe/vod-12369.html