這部電影就像一首歌。

它是贊歌,致敬理想;

它是戰歌,致敬戰斗;

它是哀歌,撫慰被遺忘的人;

它是街頭歌謠,向著那些桎梏不前者開炮;

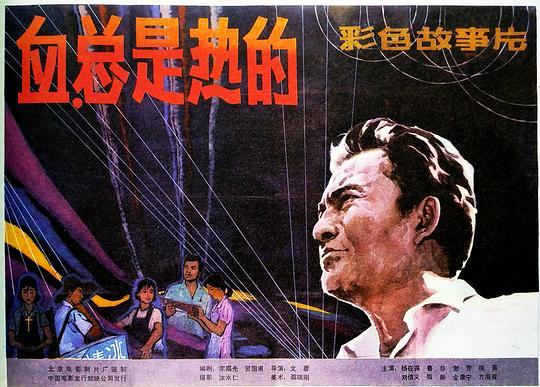

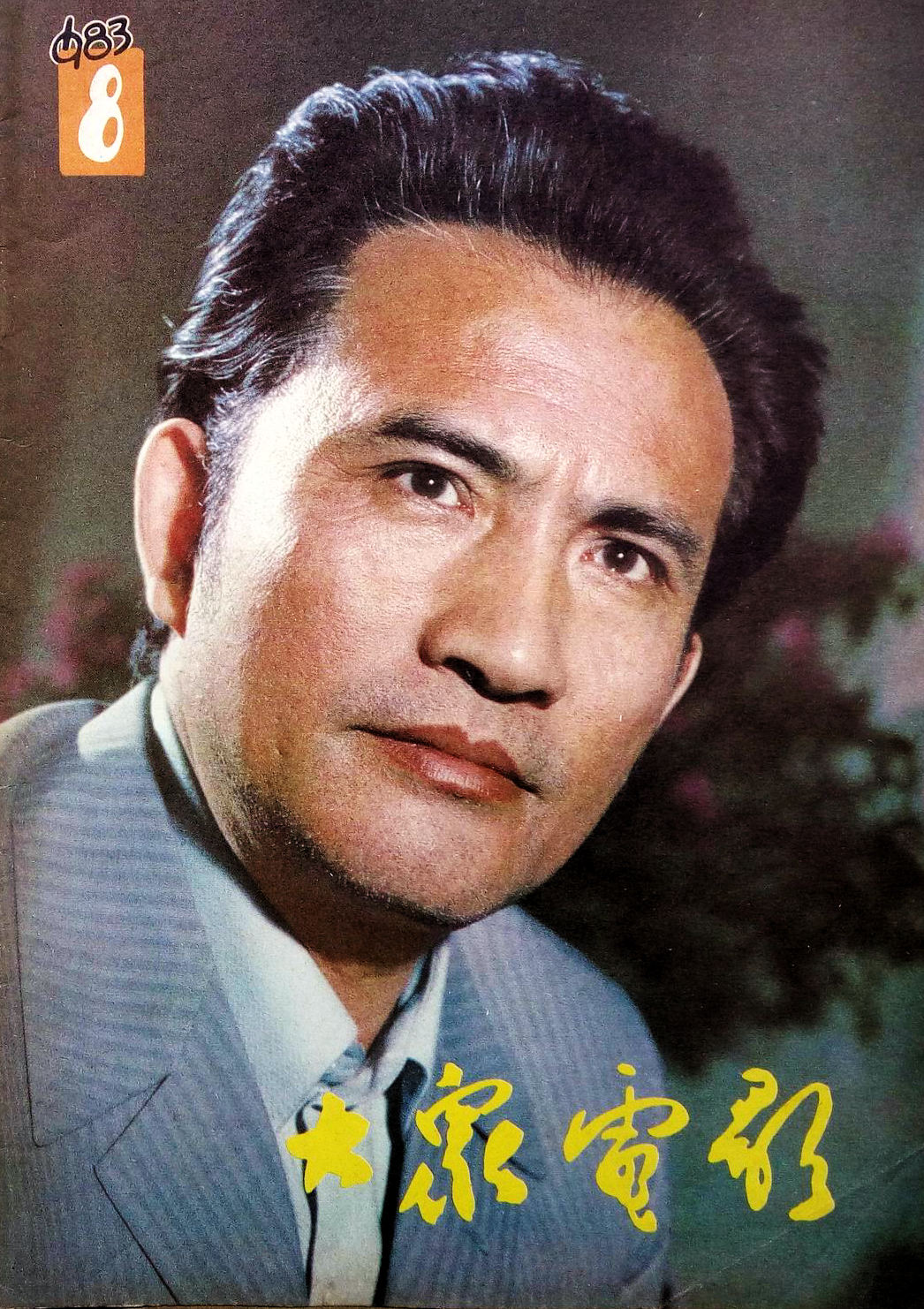

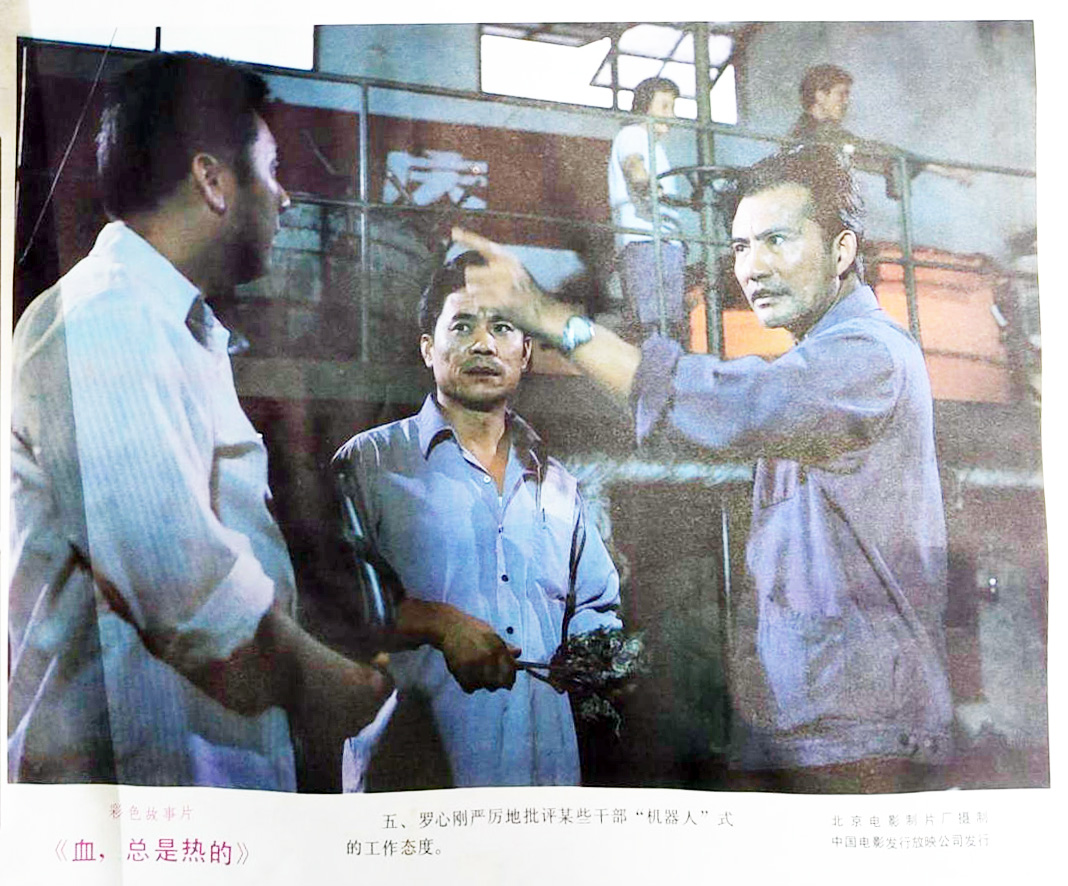

一部年齡已近四十歲的老電影,看得我血脈膨脹,不光是因為楊在葆最后十分鐘的念白,也不光是因為羅心剛這樣一名共產黨員的氣魄。

這部電影對現在觀眾所帶來的震撼,比之四十年前,要巨大得多。

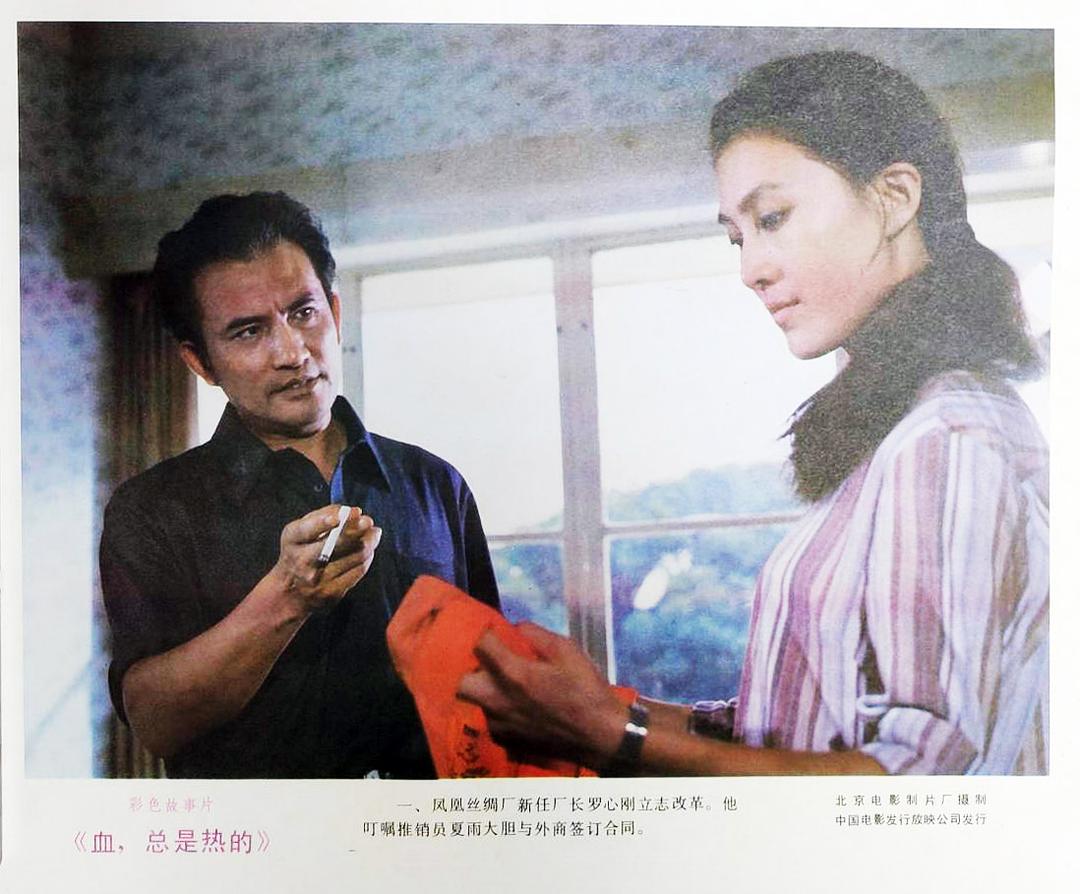

因為在電影中,羅心剛等人所遭遇到的困難、阻撓,不光是巨大的、艱難的,而是對于我們如今的觀眾來說,是荒謬的、離奇的。

這部電影所帶來的時代和價值觀的錯位沖突

這是兩個工人寫出的本子,本子里的人物說出了當時人們想說卻不能說,不敢說的話。

當時北影廠拍出來之后,就立刻分成兩派人。國家經委說——好;而幾個省卻明令——禁演。

不過,這個片子還是在十三屆六中全會上作了匯報演出,而且也參加了柏林影展。而且那兩個工人,宗福先, 賀國甫也和上海業余戲劇創作班的那15期同道中人開創了中國的第三個話劇黃金時代……

現在,又到了想說話而不能的時代了,也可能是到了想說什么都可以說的時代了。因為想說話的人沒有了話語權,而充分掌握著大眾視聽導向的媒體卻總是滿嘴噴米田共。

為什么魯迅受到所有青年的推崇(可以說是所有),因為他不僅是一個偉大的文學家思想家,更是一個無人匹敵的先知。很多影視作品為什么能開創一個時代,或者代表一個時期,就是因為其中的預見性。

皮克斯開創了3D時代,而當時卻飽受冷眼與排斥,舊的體制或者領域一定不會接納一個新的,更有生命力的,帶有明顯反叛性質的新生勢力,所以矛盾體現出來——不讓你說你想說的,不讓你做你想做的,甚至不讓你有“想”的動機。

于是

如果80年代當時看這部電影,肯定會想要是國企多一點羅廠長,也許國企還是有救的。看這樣的作品,讓我思考為什么有的人會成為歷史前進或者后退的助力者,另一個靠個人的良知改變社會也是行不通的,還是要靠制度來壓制內心的私欲。所以站在什么節點,看問題都有其局限性。今天我們形成一種共識,國有經濟只能是少量,是資本不愿去做的地方。

這個電影看著很解氣,該罵的罵了,該覺悟的覺悟了,該圓滿的圓滿了,只是留了點念想,那個大領導會思想轉變,放羅廠長一馬。

先抑后揚:83年的電影,表演有些程式化,女演員的人物形象,在后期配音上的夸張情緒,依舊是擾耳的敗筆。

這部電影是我在本月看到的最好的國產電影,楊在葆同志的形象太適合這個角色:一個一心鋪在四化建設上的廠長,責無旁貸視為己任。79年,對于剛剛走進春天的工產業來說,技術問題不光是需要解決的,歷史的遺留問題,尤其是慣性思想,更是“如生銹的螺絲”一樣,禁錮住了每一個關節。這部電影與其說是廠長的步履維艱,不如說是對海嘯退去時的生態寫照。

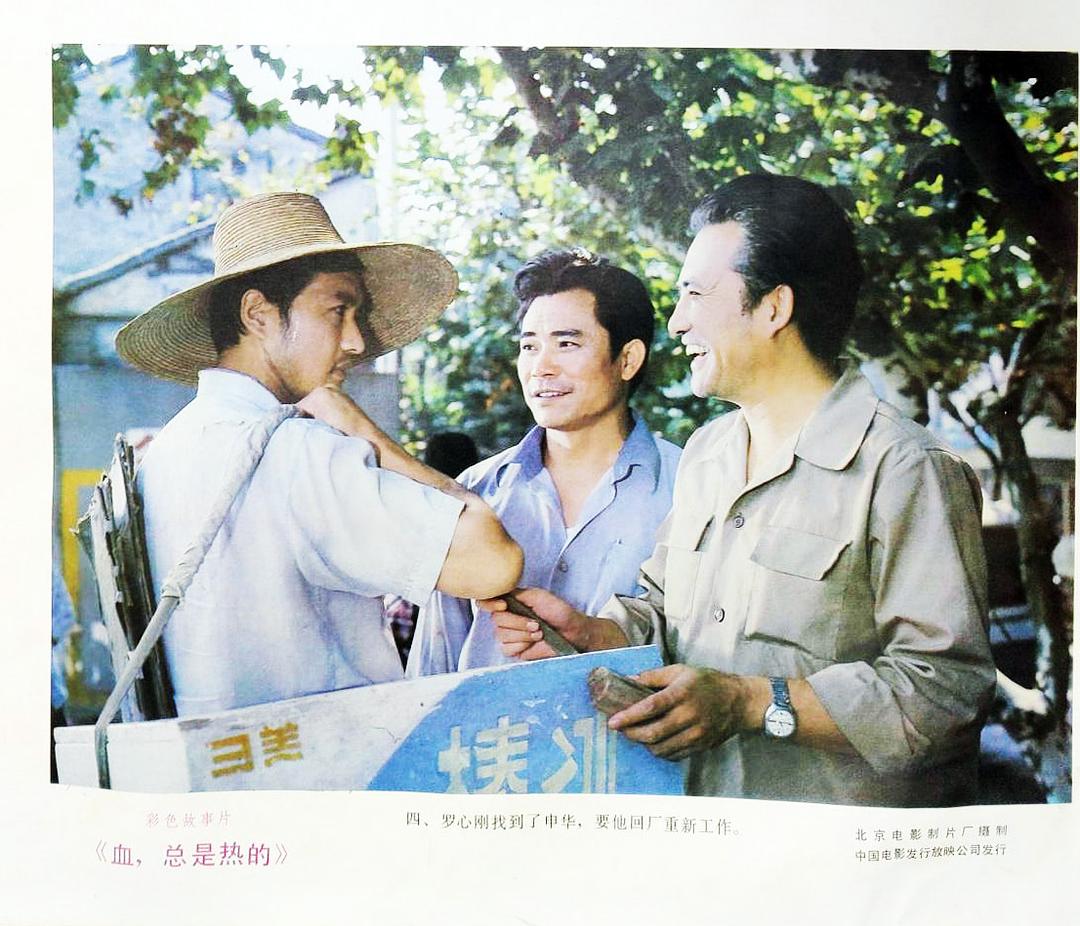

電影中對人才的肯定,有著鮮明的角度。申華的才干

忘了是在電影院還是在電視上看的了

雖然那時年紀尚幼

作為一部時事類"工具"電影的代表作品

那個年代我看過許多

但末尾處老羅那凝重中深情而又蘊藏激昂的表情與演說卻給我幼小的心靈以極大的感動與震撼

一代改革的先鋒人物形象在最后一句"可我們的血,總是熱的"中得以升華凝固

成為了那個百廢待興的時代最鮮明最質樸最真誠的話語留白

它給了無數真正致力于改革的人以莫大的心靈支撐與精神鼓舞...

只是好景不長罷了...

“血,總是熱的”說話啊,我想說話

轉載請注明網址: http://www.3wbaidu.net/zhonghe/vod-17055.html