這應該是我看過的第一部以這種獨特的第一視角——“和這幫小伙子駕駛一輛坦克”——來敘寫戰爭的電影,很新穎、很真實。影片中很多處鏡頭都可以說是直擊靈魂深處,時刻都在逼著你在命運、倫理、道德的難以同全的絕境下做出抉擇,在這樣的情況下,這些小伙子們的心路歷程被刻畫的淋漓盡致,盡顯人性。

(以下內容為節選豆瓣瓣友影評)

《黎巴嫩》就是這么一段真實的故事,梅卡瓦主戰坦克里的四人組,都是些年輕的士兵,他們要隨一對地面部隊去執行任務,穿越城鎮廢墟。對于缺少經驗的“菜鳥”們來說

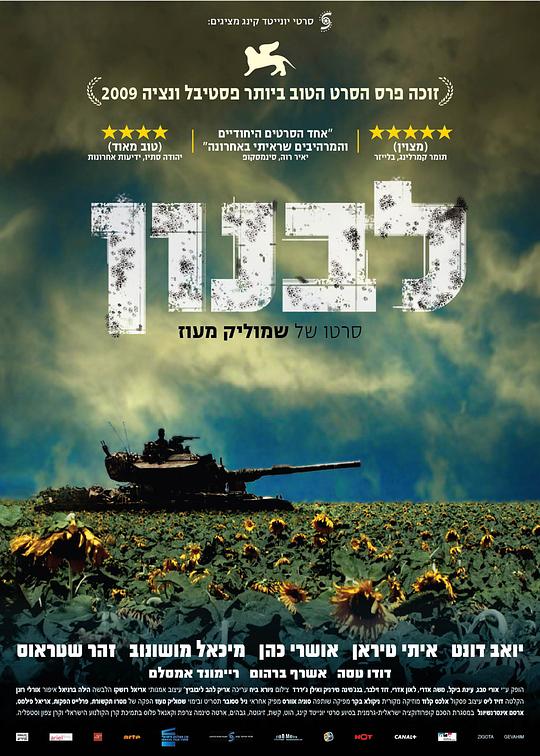

看完心情非常壓抑-急切地想沖出影廳深吸一口新鮮空氣。整部片都濃縮在陰暗的坦克內部.坦克瞄準器是士兵窺望戰場的唯一窗戶.也是與任何一個被瞄準的生命的對視.每次對視都極其凝重而純粹。向陽花田幾乎是全片唯一鮮亮的色彩.耷拉著頭無法擁抱陽光的向日葵不僅是象征與預示.更是充滿戲劇化的對比。

這是一部一定只有親身經歷了戰爭的人才可以拍出來的電影-而這最顯而易見的點恰恰是成就這部金獅獎影片最可貴的修飾。

整體而言,以色列對黎巴嫩處于絕對軍事優勢,戰爭基本上是一邊倒。然而,具體到戰爭中的個體,所感受到的是什么?電影給了觀者一個非常具有主觀感的答案。即便你擁有主宰勝負的力量,但是你仍然會因為流血、殺戮而顫抖,會因為戰爭對人性的剝離而感到沮喪,會漸漸失去正常人的思考與認知。因此,戰爭無論出于何種理由,都是反人性以致反人類的。

http://blog.trivialfilm.com/2012/04/66.html

in 2009, 以色列, 影評, 金獅獎 on 2012-04-25

?????

本片獲得2009年第66屆威尼斯電影節金獅獎。

電影講述一輛坦克參加戰斗的故事。在第五次中東戰爭開始前,以色列軍隊的一輛坦克進入戰場。坦克中有四人,炮手、駕駛員、裝彈手以及車長。戰爭開始前,資歷最老的裝彈手與車長發生了一番口角。戰斗開始,因為炮手是新手非常膽小,所以沒有打出炮彈,使得一個步兵受傷致死。戰場指揮官很生氣,訓斥了坦克中的四人。隨后,死去戰士的尸體被放入坦克內。于是,乘員們在臭味中戰斗,直到直升機將尸體運走。戰斗一段時間后,坦克與步兵來到一個居民區。可是,坦克被突然出現的敘利亞人打中。坦克沒有損壞,敘利亞人成為了戰俘。通過與上級聯系,戰場指揮官才知道部隊偏離了航向,上級命令他們原地等待。一段時間后,兩個長槍黨人奉上級命令他們出去,并恐嚇了一番敘利亞人。深夜中,坦克在跟隨長槍黨人途中與步兵失散。長槍黨人向車長說了幾句話后,就先走了,這使得坦克內的四人很驚恐。這時

最喜歡這樣的影片,既有令人思索的空間,又有相對獨到(如今電影影音能絕對獨到實在太難了,6、70年代都基本探索殆盡)的電影語言。

影片至始至終的著力點一直都是來源于人性本真,這也是為什么導演不贊成將其簡單歸類成戰爭片的原因,那些以往戰爭片中只是一閃而過,讓人一陣煽情的情節一直貫穿全片。這樣的結果,在影片開始讓人反而產生了一種很奇怪的“冷漠反感”,而后逐漸被“矛盾反省”替代,在影片的最后形成了一種相對屬于自我的“反戰觀”。

真實并不一定是道德本身(當然道德本身就在“與時俱進”),真實更不能直接改變引起戰爭的那些“利益集團”,但至少能帶來一些情感傾訴。我一向都是悲觀主義者。

開頭就以美麗的向日葵開始,是與這個戰爭題材的故事是截然相反的,結尾我們終于看到了坦克,依舊是以太陽花為背景,可以說這是一個可以安排,同時將反諷的意思很好地傳達。

影片空間很小,直至最后我們也才看到了坦克的外觀。其余故事均是在坦克車里面。通過坦克上的觀察鏡起到很大作用,對于連通內部和外部,以及觀察在戰爭中人們的境遇,對于刺激心靈有很大作用。

四個人在坦克車內的表現也隨著影片進行發生改變,大量的特寫鏡頭直擊了四個人面對戰爭時的反應。

大量的晃動,四處流淌的液體,可以是血液,可以是機油。將環境營造的十分壓抑。

戰爭在人性生存面前顯得格外讓人厭惡。

“黎巴嫩”毫無防備地硬了一下!

轉載請注明網址: http://www.3wbaidu.net/zhonghe/vod-279.html